El género de la comedia tiene referencias antiguas con la aparición de teatro griego de Aristófanes y las visiones de Terencio y Plutarco. Esta expresión dramatúrgica se expande con la formación de. Así, tenemos una mofa a los sistemas norteamericanos de los años 30´con, una comedia de crítica social en los 60´con George Carlin y una sátira reflexiva de los años 70´ con los Monty Python. Del mismo modo, el fin del siglo ofrece, por medio de la televisión, una desmitificación de las formas tradicionales de la familia (la época dorada de Los Simpson (1990 – 1998)), para dar pie a una narrativa en donde la hiperbolización y la irreverencia colectiva (Malcolm in the Middle (2000)) junto a la introspección individual de la autodestrucción (BoJack Horseman (2021)) son los medios recurrentes para burlarse de los convencionalismos de una sociedad contemporánea.

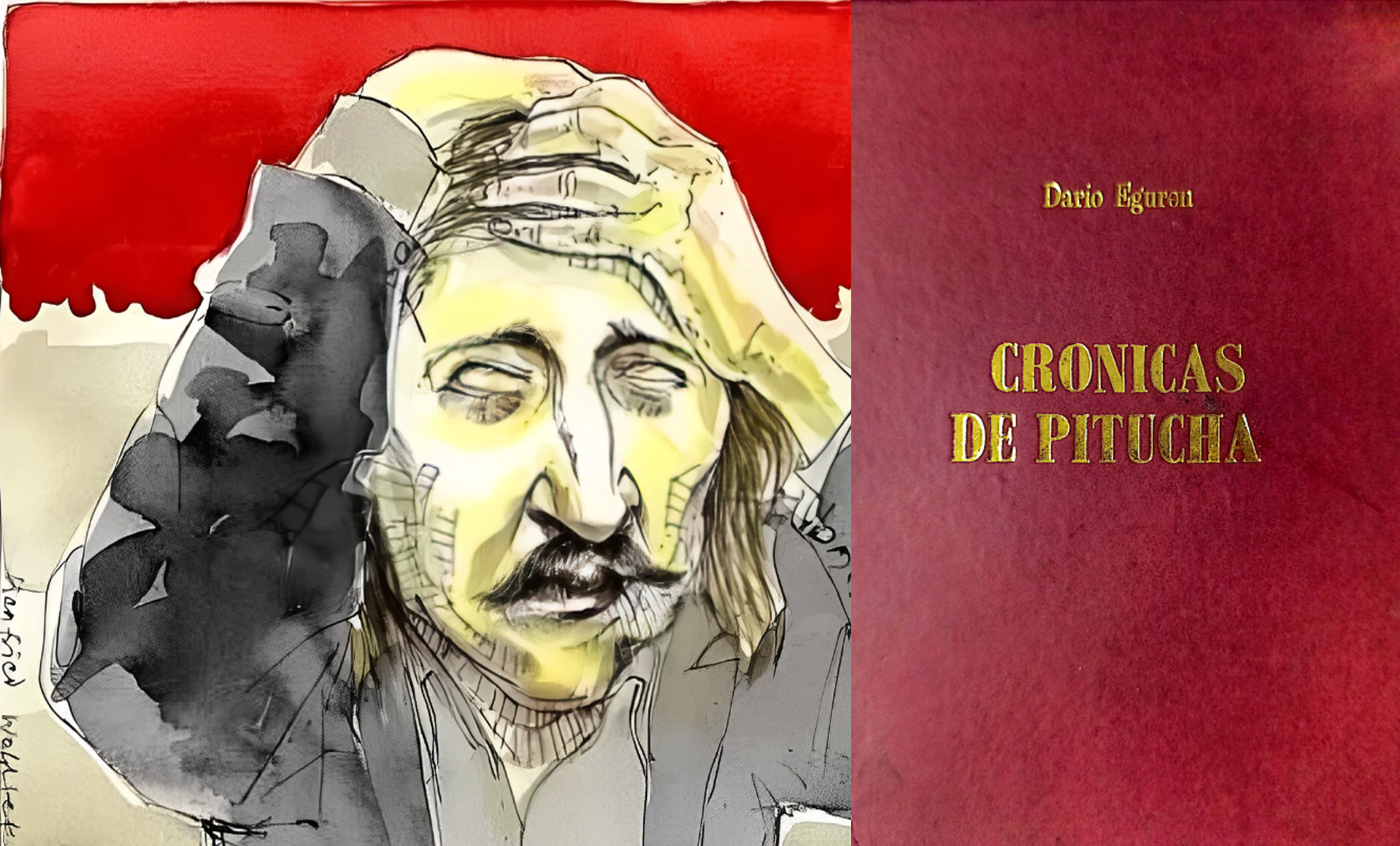

La literatura peruana no está exenta a los circuitos burlescos. Son muy conocidos los poemas satíricos que realizaban los costumbristas y los anti criollistas para cuestionar a las figuras de la época como a sus detractores políticos. En el caso de la narrativa cusqueña de inicios del s. XX, un escritor se posiciona como el primer cuentista del momento: Dario Eguren Larrea (1887 – 1942). Su participación se observa en revistas como Austral (1913), Zig-Zag, en el periódico La Mañana (ambos entre 1910 y 1915) y el semanario peruano Don Lunes (1917). Escribió con muchos seudónimos como Igor, Nitric y, el más conocido, Pitucha (Castro, 1946). Su segundo libro más conocido es Crónicas de Pitucha (1921) en el que destaca el cuento «Gripe» que es un relato en donde se emplea la burla como recurso narrativo. De acuerdo con el prologuista del libro, Clemente Palma, se dice que “(…) la capacidad más importante que tenemos el honor de poseer, la fuerza de mayor valor para el progreso y el bienestar de la humanidad, es la de transformar las rabietas en carcajadas y los dolores propios en burlas” (Larrea, 1921, p. 3).

(Foto: Foto mejora de Darío Eguren Larrea extraída de la revista N° 5 de Austral – 1913)

Esta historia tiene como protagonista a una señora dueña de casa (con nombre desconocido) que dispone un hombre andino, Jerónimo, como sirviente de su hogar y el de su marido (don Ernesto). En una fecha indeterminada, se entiende que, en Lima por alusiones a Chosica, el cobrador de las deudas de la familia (don Constancio) llega para exigir el pago que se le debe. Por medio de una triquiñuela, engaña a Jerónimo aduciendo que su llegada es para devolver un dinero extra que se cobró por error a la patrona de la casa. El sirviente andino va con “su señora” y está, entusiasmada, pasa a recibirlo, mas sus esperanzas se esfuman al saber que no hubo tal yerro, sino que todo fue un plan para exigirle su pago. Al saberse incapaz de desalojar al cobrador exige a su sirviente su aparición para, a través de un mismo acto de engaño, “recompensarlo” por su atinado servicio.

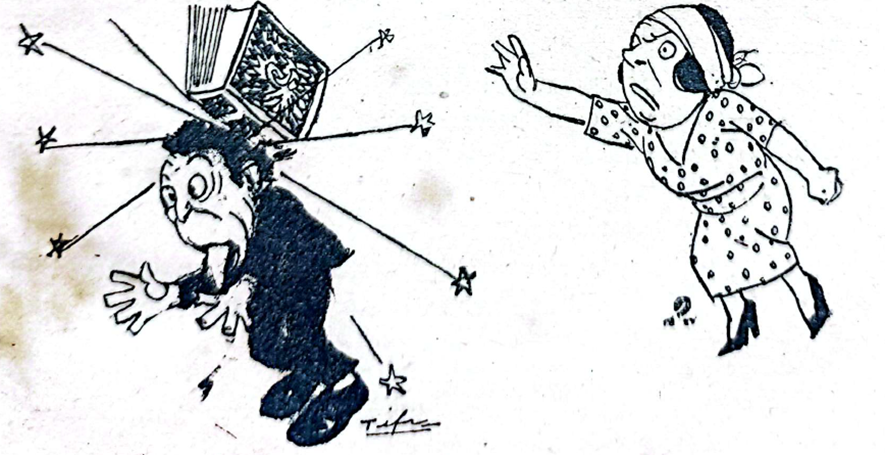

El pobre serrano voltea la cabeza y se pone a mirar el sitio indicado, mientras la señora agarra un tomo del Diccionario La Rouse y se dedica a premiar la justa venganza. Se levanta la manga del brazo portador del cuerpo del delito, y con un rápido movimiento de rotación ¡¡paf!!, le zampa el diccionario, con ilustraciones y todo, en mitad del cráneo. (Larrea, 1921, p. 21)

El personaje de Jerónimo sufre por su acción al no haber dispuesto del cuidado necesario para no hacer pasar a don Constancio. El narrador no sentencia a los dueños de casa por su inefectividad y/o irresponsabilidad ante las deudas acumuladas, sino que se regocija en reírse de la torpeza del pongo. No se cuestiona el uso de violencia física como mecanismo de la risa, por ello el narrador emplea “justa venganza”, se opta, por el contrario, en sindicar que el hombre andino es tan estulto que merece ser reprendido. Para Peter Sloterdijk (1983/2003), esto encaja dentro de la noción moderna de sujeto cínico.

El cinismo es la falsa conciencia ilustrada. Es la conciencia modernizada y desgraciada, aquella en la que la Ilustración ha trabajado al mismo tiempo con éxito y en vano. Ha aprendido su lección sobre la Ilustración, pero ni la ha consumado ni puede siquiera consumarla. (Sloterdijk, 1983/2003, p.40)

En la cultura moderna, el cinismo se manifiesta en una proliferación de discursos críticos que, aunque denuncian las contradicciones del sistema, no ofrecen soluciones viables. Las instituciones culturales, como los medios de comunicación, a menudo perpetúan esta lógica cínica al ofrecer entretenimiento que distrae las cuestiones serias, fomentando una apatía generalizada entre la población. En este caso, el narrador es un sujeto letrado que, incluso se mofa por la forma dialectal de Jerónimo, no busca reprender la práctica de desprecio que aplica la ama de casa. En ese sentido, se refuerza cierto orden simbólico – regresivo que solo puede funcionar en determinado contexto. Si fuese un contenido humorístico de calidad este buscaría estar aunado con reflexión y con crítica al mismo sistema que lo consume. No obstante, para el humor de cinismo moderno, la burla sádica al personaje es catártica, ya que está alineada con las fuerzas dominantes del sistema y con el poder establecido que mantiene esas condiciones opresivas.

(foto: caricatura original dibujada por Eguren Larrea como escena final del cuento «Gripe»)

En ese sentido, el narrador presenta un cinismo resignado. Es decir, es una poética cínica que denuncia estas escenas de maltrato hacia la población andina, sin embargo, no lo hace para transformarlo, sino para reafirmar su visión complaciente. Es burlarse de alguien sin una reflexión añadida. Se podría sintetizar en las siguientes máximas: “Todo está mal, pero es lo que hay” o un corolario “Así son las cosas, pero puedes soportarlo con una sonrisa”. De esta manera, el relato de Larrea presenta al personaje andino resaltando aspectos negativos de su persona (mal uso del castellano, candidez lesiva e incomprensión retórica), para después (a través del humor en base a la violencia) pueda justificar, racionalizar y naturalizar el daño que hace cierta clase social adinerada aún a sabiendas que dicho intelectual pertenece al espacio andino.

Bibliografía

- Cadenas, H. (2021). Crítica a la ´Crítica de la razón cínica´: en defensa de una kinicología recursiva. Estudios Públicos, 1 (162), 107-123. DOI:https://doi.org/10.38178/07183089/1349200323.

- Castro, E. (1946). Seudónimos de Autores Peruanos. FENIX, (4), 866-893. https://doi.org/10.51433/fenix-bnp.1946.n4.p866-893

- Hasson, M. (21 de mayo de 2016). 1913 Dibujante Eguren Larrea y Revista Austral. Bibliotecas Junto al Mar. https://bibliotecajuntoalmar.blogspot.com/2016/05/1913-dibujante-eguren-larrea-y-revista.html

- Jáuregui, Luis Bravo (2005). Reseña de «Crítica de la Razón Cínica de Peter Sloterdijk: Cinismo y pedagogía«. Revista de Pedagogía, 26 (76), 1-8. https://www.redalyc.org/pdf/659/65913205007.pdf

- Larrea, D. (1921). Crónicas de Pitucha. Casa Editora M. Moral

- Sloterdijk, P. (2003). Critica a la razón cínica (Trad. M. A. Vega). Ediciones Siruela (originalmente publicado en 1983).