Alejado de la tríada básica de géneros literarios (épico, lírico y dramático), existe un formato de ficción exclusivo de América: el testimonio. Los pilares latinoamericanos de dicha expresión son Biografía de un cimarrón (1966), Si me permiten hablar… (1977) y Gregorio Condori Mamani (1977) y Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia (1983). Esta categoría literaria dispone como protagonista a un sujeto marginal que, a través de su declaración, manifiesta lo que le ocurre a ella, él o su comunidad. Una de las pioneras de este género en el Cusco fue Betty Yabar quien escribió Testimonio sobre Chequec (1971) -en una segunda edición se tituló En un rincón de los Andes (1994)- y el artículo “Santiago y los auquis” inserto en el Boletín de lima N° 19 (1982).

Las dos primeras ediciones de los libros escritos por Betty Yábar

(Foto: Biblioteca Nacional del Perú y material propio)

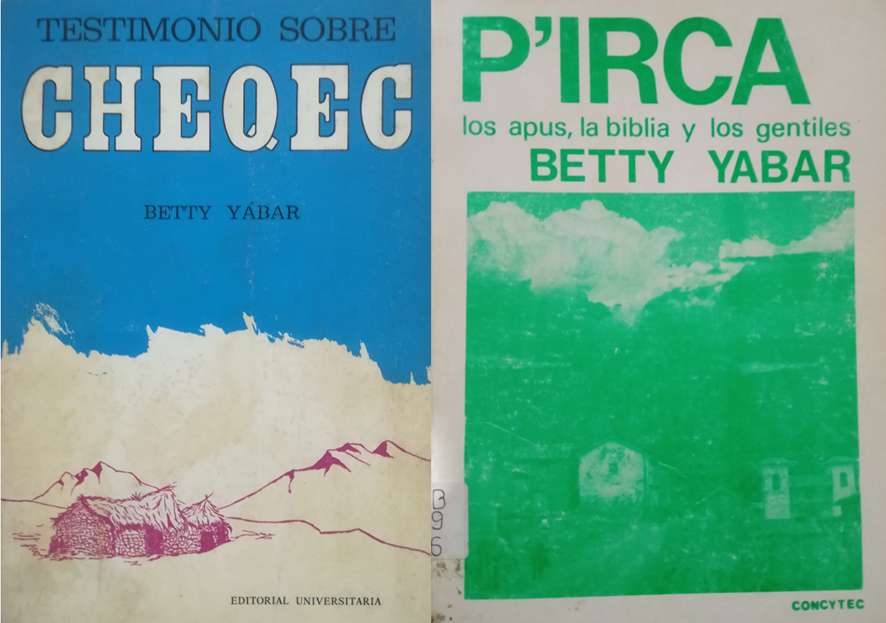

Un texto poco reconocido de la autora es P´irca. Los apus, la biblia y los gentiles (1990) en donde el anciano, Nicolas Gamarra (testimoniante) le cuenta a Betty Yábar (testimoniador) sobre las costumbres, mitos y leyendas de la zona de P´irca (esta es una comunidad de Paccaritambo que es parte de unos de los distritos de Paruro – Cusco). Entre las múltiples historias descritas por el señor Gamarra destaca «Usauan piquiuan rik´urisqanmanta» (de la aparición del piojo y la pulga), en este relato se describe cómo es que dos alimañas fueron creadas por el dios cristiano para castigar a la humanidad ante su haraganería. La divinidad, harta de ver como una mujer es incapaz de ser productiva para su ayllu, decide ponerla a laborar, aunque sea, mediante movimientos de malestar producidos por los piojos, mas esto, en vez de hacerla recapacitar, se transforma en su sentencia.

La ociosa sin darse por enterada se iba rascando conforme aumentaba la comezón y así dejaba correr el tiempo. Y murió tan amarilla como la chala del maíz porque, los quizá si miles de piojos que estuvo manteniendo, le había chupado toda su sangre. (Yábar, 1990, p. 41)

El nuevo organismo, creado en exclusividad por el ser Todopoderoso, tenía como objetivo la reflexión de la inacción de la persona. El bicho, sin embargo, adquirió un espacio tan fértil que le permitió su multiplicidad. El cuerpo de la mujer termina en un estado muy enclenque y en condición de palidez (esto se sabe gracias a la alusión de la chala). De acuerdo con José Carlos Vilcapoma (2013) los campesinos “(…) creen que cuando un niño tiene piojoso en la cabeza de color blanco (liendres), no acarrea ningún anuncio; en cambio, si fueran negros, es presagio de alguna muerte cercana” (p. 233). Si bien no es descrito el color del parasito, se infiere que fue negro por la condición final de la víctima. Este puede ser una advertencia de Dios para que la mujer decida Salir de su marasmo, no obstante, la negligencia la condena a desestimar el peligro.

Piojo asediando una cabeza

(Foto: TV Region Zumpango)

Por otro lado, si bien la fémina falleció, ella solo fue un elemento de un conjunto mayor: el problema de la ociosidad era sintomático. La divinidad cristiana, nuevamente incordiado por su creación, decide enviar otro parásito para, esta vez, motivar a que la humanidad deje de ser tan haragana. Dios, entonces, “hizo aparecer a la pulga inquieta y saltarina, que al meterse en el cuerpo produzca un escozor tan insoportable, que obliga a desnudarse y no cejar hasta tenerla atrapada” (p. 41). En este punto, el Creador comprende que debe comprometer el pudor con la irritación provocada por la pulga. La humanidad se ve asediada por estos y debe acabarlos uno por uno, lo que implica un trabajo extra.

Mirada de perfil de la pulga

Foto: Xataka Ciencia

Así, la pulga adquiere un nuevo carácter, pues “estamos frente a una simbología peculiar de la pulga como símbolo de muerte y de agresión. La forma cómo se mata a las pulgas son diversas, empero siempre requiere (…) de acciones muy íntimas, personalizadas” (Vilcapoma, p. 219). Esto significa que el dios judeocristiano envía a la pulga con un ánimo más allá de la movilización de la humanidad o la reflexión de su condición improductiva. Este ser Todopoderoso busca dañar a los hombres, puesto que han demostrado no solo ser inefectivos, sino también irrespetuosos, por tanto, se debe castigarlos severamente ante su inconsciencia perniciosa. De este modo, el relato escrito por Betty Yábar, expuesto por Nicolás Gamarra, da cuenta, simbólicamente, como estos bichos cumplen un rol en la concientización de los quehaceres humanos y como es que el hombre andino brinda justificaciones para la función de todos los seres vivos en relación con la humanidad.

Bibliografía

- Acedo, N. (2017). El género testimonio en Latinoamérica: aproximaciones críticas en busca de su definición, genealogía y taxonomía. Latinoamérica. Revista de estudios Latinoamericanos, (64), 39-69. https://doi.org/10.22201/cialc.24486914e.2017.64.56863

- Forné, A. (2014). El género testimonial revisitado. El premio testimonio de Casa de las Américas (1970−2007). El Taco en la Brea: Revista Semestral del Centro de Investigaciones Teórico-Literarias, 1, 216-232. https://doi.org/10.14409/TB.V1I1.4213

- García, V. (2018). Testimonio y ficción en la narrativa argentina. Lexis, 42(2), 369-404. https://doi.org/10.18800/lexis.201802.004

- Rodríguez, R. (2010). Literatura y poder: Sobre la potencia del testimonio en América Latina. Atenea (Concepción), (501), 113-126. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-04622010000100007

- Vilcapoma, J. (2010). De bestiario a la mitología andina. Insectos en metáfora cultural. Asamblea Nacional de Rectores.

- Yábar, B. (1990). P´irca. Los apus, la biblia y los gentiles. CONCYTEC.