José María Arguedas viaja a Cusco en 1939 y llega a ejercer la docencia en el recientemente inaugurado colegio Mateo Pumacahua de Sicuani. En este espacio contó con diversos estudiantes que fueron inculcados con lecturas que les permitan obtener otra sensibilidad. En lírica leyeron Poesías (1929) de José María Eguren, El sábado y la casa (1934) y La elegía tremenda y otros poemas (1936), ambos de Luis Valle Goycochea (Medina, 1996). Cuando se edita por vez primera la revista Pumacahua (1940), fue la oportunidad para que los jóvenes sicuaneños se expresan por medio de la poesía: «aldea indígena en fiesta» de Blas Aguilar; «entre manadas de ovejas» de Mario Aragón y «cuando en la silenciosa noche» de Alberto Caballero.

En esta misma revista, un joven Arturo Castro, de dieciséis años, plasma su primera producción lírica titulada «El llamero» para, dos años después (impactado por la muerte de Cesar Vallejo en 1938) escribir su primer poemario: ¡Camarada Vallejo! (1942). El poema que apertura el libro es «1» y en este, el locutor del poema identifica aspectos sustanciales de la personalidad de su alocutario representado (Vallejo).

Tú estabas en el fondo de toda amargura, hermano; / tenías las pupilas llenas de amor eterno / por la querencia dulce, / por los largos sollozos, / i [sic] ese sabor a llanto de tanto hogar hambriento, / estaba en recodo de tu canción querida. (Castro, 1942, p. 7)

Un joven Arturo Castro, de dieciséis años, en 1939 muy cerca a su profesor José María Arguedas.

Foto: mejorada con IA y extraída del libro Kanchi (1982) de Vicente Guerra Carreño

El Vallejo presente en el verso se encuentra en una condición de marginalidad tal que es, prácticamente, el último eslabón de la desdicha social. La amargura presente en el primer verso no indica la rabia del personaje Vallejo, sino estar situado en la periferia menos conocida. La mirada del alocutario, pese a la dereleccion social, no remarca resentimiento hacia los otros, por el contrario, presenta humanidad, pues el dolor ha forjado una sensibilidad distinta. Lo común debería ser un despecho cabal, una desdicha total hacia el otro, un pesimismo procaz o un sentimiento de querer menoscabar a quienes lo miran por encima del hombro, no obstante, el Vallejo versal dispone de una misericordia inaudita.

El locutor del poema ha identificado un componente trascendental en la figura de Vallejo. Pese a la situación paupérrima de su existencia, este no se ha transformado en un personaje que reniegue de quienes lo rodean. Aun cuando la humanidad presente ha de desaparecer, él (Cesar Vallejo) concibe en el arte (“tu canción querida” representan sus versos con musicalidad) una forma de trascender. Esto es lo que se denomina ser transfinito, pues implica “salirse de una prisión por haber dentro de ella inventado la llave maestra; salirse de la definición que finita la comprensión o cometido y finita la extensión o campo de la aplicación, es haber inventado procedimientos transfinitos” (García, 1984, p. 16).

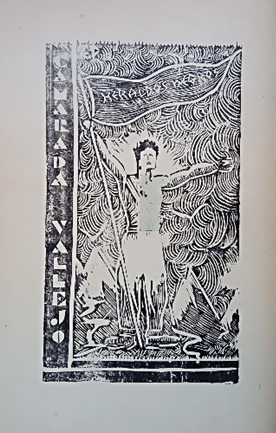

El poema “1” de Arturo Castro presenta xilografías hechas por Edgardo Díaz

Imagen: extraído del poemario original ¡Camarada Vallejo!

Es decir, cuando el hombre se halla en una circunstancia tal que lo misérrimo hace que sea consciente de su finitud (morir) tiene la opción de a) aceptar lo inevitable de su desdicha o b) buscar el modo de re-definir su miseria. Por lo tanto, descoyuntado por una fuerza que busca la plenitud, el hombre debe romper la convención que lo ata al marasmo y la desazón. Esto no desde la estimulación externa, sino a partir del análisis introspectivo desde el mismo fango en el que se encuentra. El Vallejo del locutor del poema halló el modo de quebrar los ciclos de sufrimiento por medio de su arte. Pero este no desde un enfoque sensualista que le sirva para sugestionarse a sí mismo, más bien, al comprender su dolor se permite integrarse con el de los otros y ver en ellos una aflicción tan igual como el suyo.

Así, la transfinitud del Vallejo de Arturo Castro no es solo el medio para enaltecer su figura, si no que, con el reconocimiento del valor de la poesía social, se reafirma en su convicción por el deseo de cambio. Del mismo modo en que el alocutario personaje decide asumir la pobreza no como un agente contaminante de su existencia, Castro anhela transitar una vida en la que la dignidad humana no se pierda. La respuesta ante la congoja es la solidaridad. En medio de una realidad cínica y apremiante, que despotrica contra los desclasados, el deseo de transfinitud de César Vallejo resulta ser un propulsor para el joven poeta quien cree que los ideales de un muerto no fenecen con su aniquilamiento, sino que perduran las siguientes generaciones.

Bibliografía

- Arguedas, J. M. (1940). Pumaccahua. Tipografía La Económica.

- Beorlegui, C. (1998). La condición transfinita del hombre en García Bacca. Realidad Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 64, 417-444. DOI:10.5377/realidad. v0i64.4897

- Beorlegui, C. (2000). Transfinitud e inmortalidad en J. D. García Bacca / Carlos Beorlegui Rodríguez. Revista de Hispanismo Filosófico, 7, 1-19

- Castro, A. (1942). ¡Camarada Vallejo!. Colección Popular Alkamari.

- García, J. (1984). Transfinitud e inmortalidad: ensayo. Caracas.

- González, Y. (2024). Transhumanismo: una versión de la «Transfinitud» garcíabaquiana. Bajo Palabra, 37, 395-412. https://doi.org/10.15366/bp2024.37.034

- Medina, L. (1996). José María Arguedas: El Maestro. Profesor fundador del colegio Pumacahua de Sicuani: sus experiencias. Autoedición.

- Vizcaíno, H. & Ferrer, A. (2011). El concepto de transfinitud en García Bacca. Quaderns de Filosofia i Ciència, 41, 149-158. DOI:10.2307/jj.5076266.5