Alejado de la mitología, el primer perro que aparece en la Literatura Universal es Argos (fiel amigo de Ulises), quien muere en el instante que ve a su amo retornar a Ítaca. Estos animalitos no son ajenos a la narrativa del s. XX: el pomerina en La dama del perrito (1899), de Antón Chéjov; Wanka y Pellejo en Los perros hambrientos (1938), de Ciro Alegría; Wayra en Rosa Cuchillo (1997), de Oscar Colchado. En el caso de la literatura escrita por mujeres peruanas están Los días de carbón (1968), de Rosa Cerna Guardia (Anchas); Chimoc. El perro calato (2004), de Andrea y Claudia Paz (Lima) y Chango mi perro peruano (2011), de Gladys Flores Heredia (Arequipa), en donde estas dos últimas historias tienen como protagonista a un viringo.

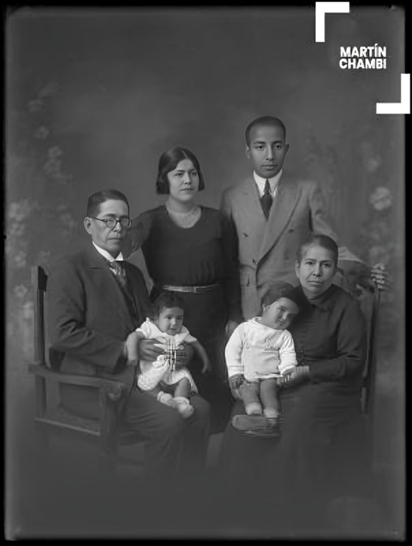

Para el caso cusqueño se tiene a la escritora Martha Alicia Yépez Díaz (1900 – ¿1968?) quien en vida fue fundadora de la Revista Pro Cultura Clorinda Matto de Turner (Quiroz, 2012) y primera regidora del Municipio del Cusco en 1946 (Gutiérrez, 2025). Entre su producción literaria destaca «Suyttu» (1947) en el que un perro ovejero de la zona alta del Cusco ve su vida campestre dislocada por la urbe citadina. Este protagonista, de acuerdo con la prosopopeya que describe el narrador, resulta ser un tipo particular de can.

Era un perro petizo de color leonado, de cuerpo un poco largo y patas otro poco cortas, (…) era un perro lanudo con crenchas enmarañadas (…) a veces le llamaban Kkellu-pullera (falda amarilla) por el color y el modo de su piel. (Yépez, 1947/2012, p. 25)

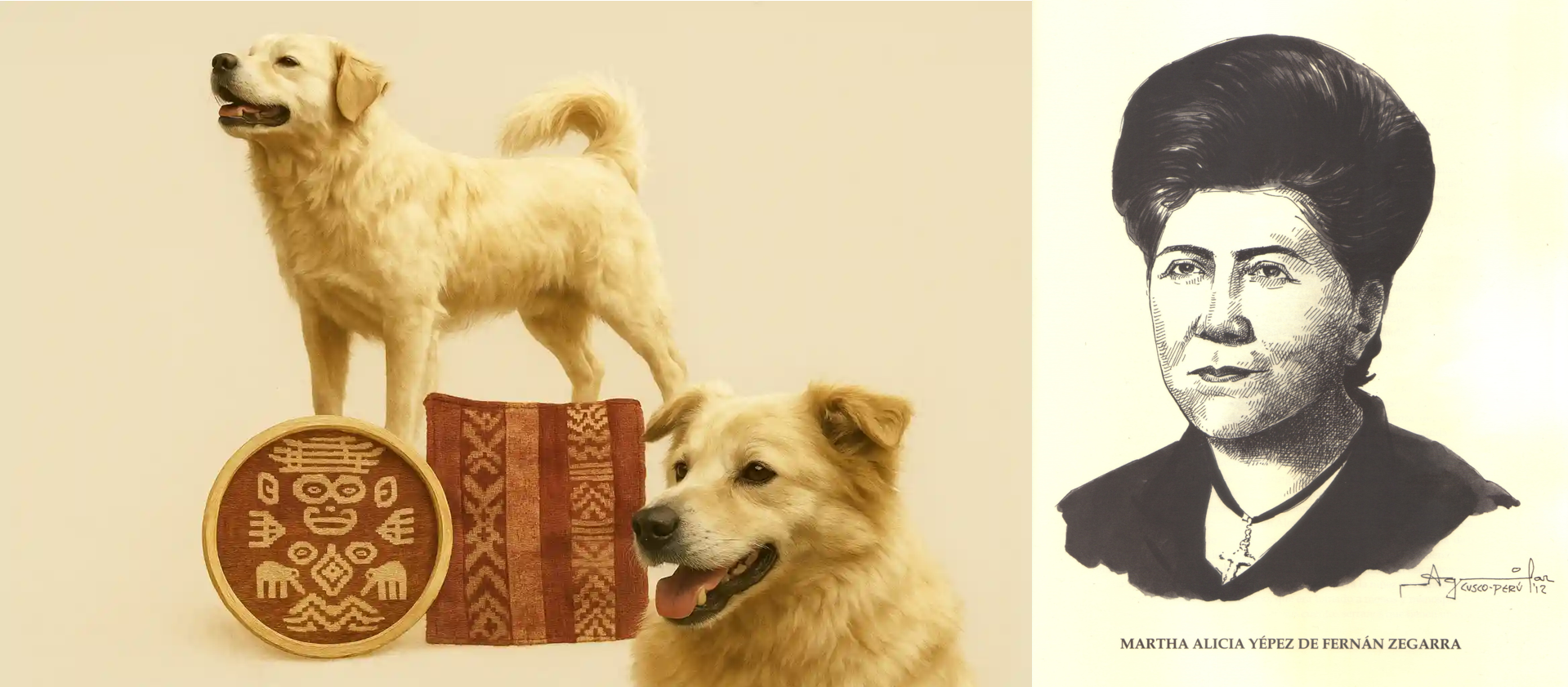

Conforme a la descripción, no se trata de un perro de raza, sino de un can más andino: un chiribaya. De acuerdo con los estudios del Centro Mallqi, y su directora Sonia Guillen, se trata de un perro singular alejado del conocido perro sin pelo (viringo). Este can cumplirá la labor del pastoreo en la zona de Ilo y, en la actualidad, está circulando entre nosotros con una continuidad genética e inclusive manteniendo sus patrones de comportamiento, porque son animales que acostumbran rodear al ganado como rodean los perros pastores (2008). Esto permite entrever que el relato es la presentación ficcional, por vez primera y escrito por una mujer cusqueña del s. XX, del chiribaya como protagonista de un relato escritural.

Retrato de la familia Fernán Zegarra Yépez

(Foto: Archivo Martin Chambi)

Pero, ¿Cuál es el fin narrativo de usar a este perro en la historia? De acuerdo con Subercaseaux (2014)

(…) la narrativa perruna resulta un campo privilegiado para indagar aspectos de la condición humana vis a vis la condición animal. (…). Ello implica prestar atención al modo narrativo, describir su tono y su punto de vista, preguntarnos por la voluntad de composición que subyace a esos rasgos. Distinguir aquellas obras que son narradas total o parcialmente por perros, de las que recurren a un narrador personal u omnisciente; examinar también si los narradores o personajes–perros son perros humanizados o una mixtura de perro y ser humano, o simplemente perros perros. (p. 44)

En la historia, Suyttu (el chiribaya protagonista del relato) vive pastando las cabezas del ganado de la familia a quien sirve. Su vida es apacible, pues es funcional a los designios establecidos por sus amos. Sin embargo, viaja, sin desearlo, a la ciudad del centro del Cusco en donde se encuentra con un espacio ajeno al suyo: “Al llegar a la ciudad su desconcierto fue mayor, el tráfico de vehículos y peatones lo desorbitó” (Yépez, 1947/2012, p. 26). El animal se ve abrumado por la modernidad que le fue ajena durante toda su vida. El bullicio lo ensordece, el vaivén de las personas lo abruma y se percibe como un ser inexperto en medio de todo. Paralelo a ello, debe enfrentarse a otros perros que lo asedian por ser un animal foráneo.

En ese sentido, el relato emplea al perro chiribaya como una alegoría del sujeto andino migrante que se ve sobrepasado por la gran ciudad. Al igual que con Suyttu, la ciudad moderna, que está desconectada de los valores de cooperación y comunidad, tiende a ser avasalladora con el emigrante de los Andes, pues se desentiende de los otros que no pertenecen al conglomerado cosmopolita. En el relato, el chiribaya, al enfrentarse a otros canes, muestra sus colmillos y de lo más profundo de su ser surge un carácter de lobo que le permite defenderse. En paralelo, el hombre andino espera no ser soterrado por el carácter urbanita, por lo que se comporta hoscamente en el ánimo de proteger quien es.

El perro chiribaya es reconocido como una raza autóctona peruana

(Foto: Infobae)

Sin embargo, el texto esboza una moraleja, ya que, lo que finalmente le ocurre a Suyttu, es que por mucho que quiera luchar contra sus agresores (física y metafóricamente), un perro rural/hombre andino no está hecho para la ciudad.

Y ocurrió lo insólito, lo desprovisto: un viejo camión destartalado con su vieja bocina voceadora de peligros hizo su aparición. (…) se abrió el paso a la muerte y el pobre Suyttu quedó en la calzada con un cuajo de sangre en la boca y un ojo saltado fuera de su órbita, (…) (Yépez, 1947/2012, p. 26)

Así, el relato de Martha Yépez es una historia en la que la narrativa perruna es empleada para simbolizar las desgracias del hombre andino ejecutadas por la gran ciudad. Por medio de la construcción ficcional de una historia que inicia con un entorno afable y nada lesivo, se busca describir el modus vivendi en los Andes. Con ello, realizar un contraste para quienes el mal hado los atraiga a la urbe. De esta manera, dar cuenta de lo peligroso e infeliz que puede ser para el sujeto andino el transitar por un área que no es la suya. No solo es una crítica a la ciudad agresiva, desagradecida e indiferente, sino también es la búsqueda por advertir que el desplazamiento irreflexivo, fuera del hogar rural, puede desencadenar funestas consecuencias.

Bibliografía

- Al Sexto Día (19 de enero del 2013). Rescatando al can chiribaya: la insólita historia detrás del ‘perro chusco’[Archivo de Vídeo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=u_T2HObadp8&ab_channel=AlSextoD%C3%ADa

- El librero Larousse. (s.f.). De Argos a Berganza: diez perros de la literatura que seguro no conocías. https://ellibrero.com/blog/perros-de-la-literatura-que-seguro-no-conocias

- Gutiérrez, T. (Ed.). (2024). Ilustres cusqueñas (Épocas: Incaica, Conquista, Emancipación y Republica). s.n.

- Infobae. (02 de junio del 2022). Los perros en los libros, algunos relatos de caninos. https://www.infobae.com/leamos/2022/06/02/los-perros-en-los-libros-algunos-relatos-de-caninos/

- Jurado, R. (23 de mayo del 2013). PERROS EN LA NARRATIVA PERUANA. PIEL DE BRUJO. Aportes y Lecturas de Literatura. https://rauljurado.blogspot.com/2013/05/perros-en-la-narrativa-peruana.html

- Mallison, M. (20 de agosto del 2011). Perro Pastor de llamas Chiribaya del sur del Perú. LAMULA.PE. https://malcolmallison.lamula.pe/2011/08/20/perro-pastor-de-llamas-chiribaya-del-sur-del-peru/malcolmallison/

- Mendoza, V. (2021). Cánidos de la altura: el perro y el zorro andino prehispánico del altiplano boliviano. En S. Apesteguía & S. Alvarez (Eds.), Perros y otros cánidos de las américas Origen, evolución e historia natural. Vázquez Mazzini Editores.

- MMQB07 (22 de abril del 2008). Pastor Chiribaya – II Parte [Archivo de Vídeo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=8BKqYh8N9so&t=34s&ab_channel=MMQB07

- Muñoz, O. & Raas, K. (2021). Allqu. Open Edition Journals, 2-16. https://doi.org/10.4000/nuevomundo.84813

- TeoPalacios. (23 de agosto del 2024). Los perros en la literatura. Teo Palacios. https://teopalacios.com/los-perros-en-la-literatura/

- Ruíz, J. (19 de setiembre del 2019). Novelas de perros: 19 libros con protagonista canino. Dog Ventura. https://www.dogventura.com/novelas-de-perros-19-libros-con-protagonista-canino/

- Subercaseaux, B. (2014). Perros y literatura: condición humana y condición animal. Atenea (Concepción), (509), 33-62. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-04622014000100003

- Yépez, M. (2012). Cuentos serranos. Suyttu. En E. Quiroz (Ed.), Huellas literarias. (trabajo original publicado en 1947).

- Zevallos, O. (2020). Apuntes sobre el perro peruano sin pelo y otros perros del Perú. Recuperado de https://qhapaqnan.cultura.pe/sites/default/files/articulos/ApuntesPerroPeruano.pdf