Entre el ruido de la ciudad y la nostalgia de los márgenes, Diego Alexander Paiva, el autor de «Puño y Norte» y «Moscas y Canabrios» y productor del cortometraje «¡Santo Norte!» traza una ruta donde la poesía y el cine se entrelazan como actos de memoria y resistencia. En esta entrevista, despliega su mirada sobre el arte que nace desde las periferias, la autogestión como motor creativo, la censura, los desafíos de la creación independiente en el Perú y la necesidad urgente de imaginar espacios alternativos. Habla también de Salvador Zavala, su yo lírico, y de los proyectos que se asoman desde lo cinematográfico, los nuevos libros y una apuesta radical por el arte sensible, comunitario y ferozmente libre.

Creador visual y lírico

Diego Alexander Paiva es poeta y realizador audiovisual. Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Privada del Norte y estudiante de Letras y Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene publicaciones en el fanzine Letras Bizarras (2023), la revista digital Kametsa (2024) y la antología de poesía peruana Desde la raíz (Ediciones Converso, 2024). Obtuvo el primer puesto en el Concurso Creación Literaria, Arte y Creatividad UPN (2017) en la categoría poesía, y obtuvo mención honrosa en los XXVI Juegos Florales de la Universidad Ricardo Palma (2022). En 2017 formó parte del Club Cultural Arte en Comas. En 2024 publicó su primer poemario, «Puño y Norte» con la Editorial Bisonte. Dirigió y escribió el cortometraje «¡Santo Norte!», con el que ha sido reconocido en diversos festivales internacionales y nacionales. El más reciente es el premio a Mejor Dirección en el Ukumari Edition 2025. Dirige la página de crítica cinematográfica Plano Cero Editorial y de la plataforma de difusión poética Real Recital Frenética.

Diego Alexander Paiva, poeta y realizador audiovisual (Foto: Diego Alexander Paiva)

¿Hay en tu obra una intención de expresar y representar a Lima Norte?

Hay en este libro la intención de representar una experiencia individual, que no aspira —ni por vanidad ni por soberbia— a abarcar la totalidad de las vivencias de quienes habitan Lima Norte. No busco estigmatizar, estereotipar, ni convertirme en portavoz de una comunidad. «Puño y Norte» intenta dar cuenta de una subjetividad marcada, herida, una subjetividad como consecuencia, por un lado, por la indiferencia estructural hacia este sector de la ciudad y, por otro, por los efectos negativos de un sistema centralista. En ese gesto expresivo, hay también una negativa a caer en el romanticismo. El libro no pretende glorificar ni dignificar ciertas actitudes o rasgos, porque el yo lírico mismo se resiste a ello. Lo que busca es mostrar otra cara, de forma más cruda, más despiadada.

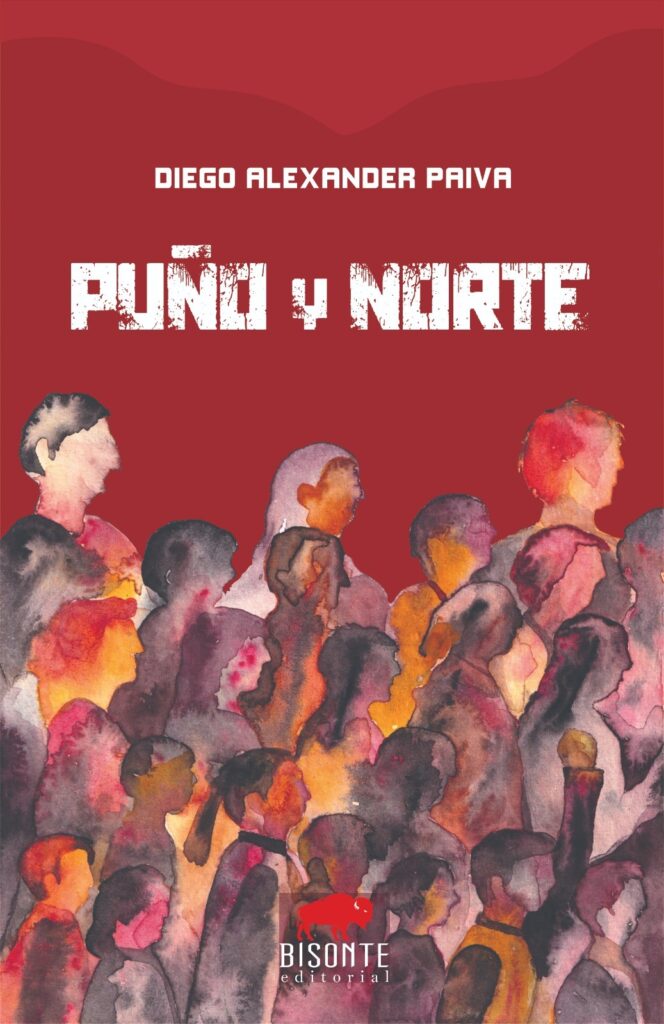

Poemario «Puño y Norte» (Foto: Editorial Bisonte)

Hace unos meses, un alumno me cuestionó por hablar de nuestra zona con tanta frialdad, poniéndole tildes a la suciedad, a la delincuencia, al descaro. Mi respuesta fue sencilla: eso es lo que ha vivido el yo lírico y también lo que viví yo. Relatarlo en este libro no implica apropiarme de todas las experiencias de Lima Norte. Es cierto que mi historia no representa, necesariamente, la de alguien de Puente Piedra, de Comas o de Santo Domingo. Pero existe, está ahí, aunque muchas veces prefieran no mirarla, ya sea por incomodidad, desgaste o simple indiferencia.

Hace poco me preguntaron: «¿Qué distingue a Lima Norte de otros lugares? En todos lados hay delincuencia». Y sí, es cierto. Pero partamos de que el yo lírico no se detiene a pensar en «otros lados», es decir, no se detiene a pensar en las provincias, ni en otras zonas de Lima, porque precisamente está saturado de su propio entorno. Él piensa en su Lima. Y lo que marca una diferencia de «su Lima» con Lima Centro o Sur es que estas últimas poseen una tradición, una genealogía literaria. Claro que también hay miseria; existe esa ‘Lima, la horrible’, o también la de Verástegui, la de Carmen Ollé, la de Ribeyro. Pero es una Lima con memoria, con un legado que ha sido registrado, al menos parcialmente, por la literatura.

En cambio, Lima Norte carece de una tradición literaria consolidada. Y precisamente esa carencia es una de las motivaciones que atraviesa «Puño y Norte». Es cierto que tenemos a Teresa Orbegoso, a Leoncio Bueno, y a grandes poetas contemporáneos, pero para el yo lírico eso nunca será suficiente. Por otro lado, soy consciente de que a algunos no les agrada que utilice el término yo lírico, pues lo perciben como excesivamente técnico. Sin embargo, cuando lo menciono, no lo hago con ingenuidad ni como una excusa: la construcción de un personaje en el libro es una decisión deliberada. No se trata de deslindar responsabilidades respecto a lo que se dice en el texto, sino de generar un efecto específico en el lector, no solo desde lo sensorial, sino también desde lo crítico. Busco que la lectura incomode, que provoque una reacción. Afortunadamente, eso ocurrió con aquel alumno.

¿Te reconoces como parte de tu generación? ¿Qué afinidades hiciste?

Es una pregunta un poco compleja, pero con una respuesta clara. Me bifurcaría en dos lados: en el del cine y la poesía.

En la poesía sí me siento parte, al menos en cierto sentido. Reconozco las mismas vicisitudes, los mismos desplazamientos que atraviesa mi generación. Me reconozco y me emociono con poetas como Daniboi, Diandra García, Cayre Alfaro, José María Salazar, Braulio Paz, Jasmin Carmina, Julia Castillo, Daira Arge, Adriana Maza Ríos, Willy Romero, Gabs Valdivia, Miguel Gil, entre otros. Siento que compartimos una sensibilidad común: la de quienes padecen las consecuencias de un capitalismo tardío que devora, y al mismo tiempo, la de quienes mastican los discursos decoloniales que circulan en la academia; la de quienes disfrutan lo lúdico, el lenguaje, lo visual. Por ese lado, sí me siento cercano. Aunque quizás en la forma, no tanto. No busco una poesía netamente conversacional. Me interesa lo colectivo a través de lo individual, pero sin caer en extremos. Algunos de ellos también lo hacen, claro, pero en mi caso apunto hacia otra dirección: una poesía deliberadamente hermética. En Puño y Norte, por ejemplo, intento construir una suerte de “Quijote conero” mediante un lenguaje hiperbólico, saturado de intertextualidad, oscuro a propósito, pensado para desorientar al lector. Hay una poética detrás de ese estilo: busco que el lector se desgrane, que desmenuce cada verso, que se vuelva partícipe del poema.

En el caso del cine, definitivamente no. Quiero limitarme, específicamente, a mi generación de Lima Norte. Siento que están más preocupados en la técnica, dirección de fotografía, lo cual está bien, me parece que hay un gran avance. Es un gran acierto de las universidades también, de las escuelas de cine. Sin embargo, creo que se está dejando de lado lo que es la teoría cinematográfica. Creo que el arte es una combinación de sensibilidad y disciplina. He visto un montón de películas, he leído bastante de teoría cinematográfica. Sin embargo, no es necesario leerla tanto para darse cuenta de que a este país le falta mucha cultura visual. Yo jamás soy de los que piensan o dicen que una persona es mejor que otra porque ve más películas, no. Eso es muy elitista. No obstante, es importante señalar que la ausencia de este saber puede traer elementos perjudiciales. Y es que se nota en nuestros cines, al ver qué estilo termina siendo popular. Hay cine para todos los gustos, eso sí es cierto. Sin embargo, creo que podemos correr el riesgo de estancarnos. No es bueno alejarnos a conceptos básicos que pueden ser importantes para el reconocimiento y apoyo de fondos culturales. Ahora, yo no pido que todo el mundo vea películas de Apichatpong Weerasethakul, Tsai Ming Liang, Kim Ki-duk, Hong Sang-soo, pero sí pido que reconozcamos que en nuestro país la lectura y la educación es un privilegio que no todos puedes gozar ¿A dónde quiero llegar con esto? Lo explico. Aún existe una lucha contra el analfabetismo por más avances que existan. Entonces ahí es cuando yo creo que el cine puede ser una herramienta educativa muy importante que estamos dejando de lado. He visto algunas iniciativas hermosas. Están intentando y están logrando cosas, pero sería genial que eso se logre a un nivel mayor. Es decir, que se valore la importancia audiovisual, y eso solamente se da con educación cinematográfica. Uno de mis objetivos es que el cine se enseñe como la literatura en los colegios. Sería un acierto. Porque también de esa manera podríamos adaptar, por medio de otro proceso cognitivo, a más estudiantes. Bueno, creo que me desvié un poco. Pero básicamente no me siento afín a ciertos directores de Lima Norte, de mi generación, porque creo que están dejando de lado la teoría cinematográfica. No todos, hay directores conscientes que no abandonan su importancia social.

¿Cuáles son, para ti, los principales retos de hacer cine y poesía en el Perú hoy?

Voy a empezar por el lado de la poesía. Publicar es un privilegio. Existen diversos factores para publicar un libro en una editorial medianamente reconocida. Te imaginarás los precios que se manejan. En mi caso, soy consciente de que tuve ciertos factores que me pudieron ayudar a publicar Puño y Norte. Trato de que mis textos sean lo más dignos posibles en honor a los que no pudieron, como muchos de mis amigos, a quienes quiero mucho. En cuanto al cine, bueno, hacer cine es una travesía masoquista, una travesía demasiado ruin, que a veces ni siquiera te da realmente un beneficio, una ganancia, por así decirlo, a corto plazo. Beneficios como reconocimiento o la autorrealización se dan mucho después. La obra habla por sí sola con el tiempo. Eso uno ya lo sabe o se da cuenta cuando publica el libro o el cortometraje. Entonces, hacer cine implica saber que vas a darlo todo, que vas a invertir todo. Esto le pasa tanto a los directores sin presupuesto como a quienes tienen más recursos. No hay que ser mezquinos. Las grandes productoras también sufren para hacer sus películas, para conseguir fondos. Por eso me solidarizo tanto con el cine independiente como con el comercial. Aunque sí me gustaría que el cine comercial contara muchas más historias, pero bueno, ese es otro tema.

Lo cierto es que todos comparten las mismas complicaciones. El reto principal es el dinero. Eso no debería dejarse de lado. El cine regional, por ejemplo, dependía mucho del Estado, y ahora, con esta nueva ley de cine, va a sufrir. Buscan dejarlo en la marginalidad.

Sin duda, hacer cine sin dinero no es fácil. Sería genial remover esa conciencia y entender que el director no está gastando por gastar, como mucha gente piensa. Cada toma importa. Es trabajo. Es adrenalina. Todos los que hacen audiovisuales lo entienden perfectamente. ¿Hago cine por masoquista? Tal vez.

¿Se avecina algún nuevo proyecto o libro que estés preparando?

Sí, para empezar, «¡Santo Norte!» es el primer cortometraje de una trilogía que estoy pensando hacer y es lo último que voy a hacer a nivel de cortometrajes. Es una trilogía sobre Lima Norte. Después de «¡Santo Norte!» viene «Mala Sangre» y luego viene «Every cholo is a Star». Con esos cierro el ciclo de los cortometrajes.

cortometraje «¡Santo Norte!» (Foto: La langosta audiovisual)

En cuanto a libros, viene «Moscas y Canabrios». Lo publicaré gracias a la editorial El Laboratorio dirigida por el gran Maurizio Medo y con edición de Braulio Paz y Cayre Alfaro. Y el tercer libro es «Kalisea y las Diábolas plebeyas». Aún está por definirse en qué editorial se publicará. Son libros que, de alguna manera, buscan ir con esta metapoética de Salvador Zavala, que es el personaje yo lírico de Puño y Norte. Sin embargo, buscan atrapar otras aristas y formas de pensamiento. Y eso se conecta con lo que dije al inicio: yo no busco quedarme solo con Lima Norte, no quiero aprovecharme ni explotar una zona, un sufrimiento. Es algo personal, sentiría que me estaría aprovechando de la situación. Puño y Norte tenía que vomitarlo, decirlo. Y yo no pienso seguir con ese tema geográfico. Con el que sigo es con Salvador Zavala y sus diversas aristas, antípodas. No me gusta nada el abanderamiento. No me interesa colgarme de ninguna lucha. Yo lucho a mi manera: si hay una marcha y puedo ir, voy; si hay una actividad y puedo ir, voy. Pero de eso de publicar, no. Es otro tipo de lucha.

¿Qué posibilidades creativas te ofrece el cine que no te da la poesía, y viceversa?

Hay una distinta semiótica en cuanto al cine y la poesía. Pero en ambos busco lo sensorial. Por lo menos en mis últimos libros, eso es lo que intento, tanto con «Moscas y Canabrios» como en «Kalisea y las Diabolas plebeyas».

El cine es de una manera más directa, me divierto más porque es toda una onda creativa. Tratar de expresar algo con la imagen, con tan pocos recursos. Posicionar el plano, el ángulo, encontrando un fin narrativo o sensorial es algo sumamente estimulante. Me divierto muchísimo por los dos lados. En la poesía, por ejemplo, me divierte mucho jugar con el lenguaje y tratar de encontrar la música. Siempre he sentido que soy un músico frustrado.

¿Por qué crees que eres un músico frustrado?

Porque lo soy. Toda mi vida he crecido con la música. En mi casa todo se hace con música. Cuando estaba con mis padres también. Mi papá ponía a Lavoe, La sonora Ponceña, Roberto Carlos, Leo Dan… Mi madre ponía cumbia sanjuanera… Yo, también, estudio con música, creo con música, dejo que pasen las horas con música… De alguna manera me influenciaron mucho. La música siempre estuvo o intento estar ahí, de alguna manera. De hecho, la música también me educó en el ritmo cinematográfico. Cuando uno edita un cortometraje, sabe que debe tener mucho ritmo y la música, el tema de los bajos, los compases ayudan mucho de manera natural.

Todos los días escucho al menos un álbum nuevo. De diferentes géneros. Siempre descubro joyitas, dentro del vaporwave, el math rock, shoegaze y otros géneros que me fascinan. Black Country, New Road me fascina. El pináculo de la ingeniería británica. Y así pues, obviamente, cuando uno hace o escucha algo, va a querer hacer lo que ve. Así como con el cine: veía tantas películas cuando era niño que primero quería ser actor. Luego dije: «no, hay alguien detrás, el director, quiero ser eso».

Lo mismo pasa con la literatura. Lees tanta narrativa, tanta poesía que quieres hacerla. La única razón por la que no escribo narrativa es porque aún siento que debo educarme mucho más. Siento que lo que estoy escribiendo todavía no vale la pena ser publicado. En fin, como decía, creé mi banda de rock, pero lamentablemente tengo una pésima voz. No me da para ser cantante. Tampoco tengo una gran habilidad con las manos. No digito bien en la guitarra, lo he intentado. Realmente lo he intentado. También con el piano, pero parece que tengo un problema con las manos, no sé. Entonces, de alguna manera sé que es una frustración. Con la poesía y el cine lo logré porque sentí que puedo hacerlo. Pero con la música no. Así que sí, es una frustración que siempre tendré. De alguna manera, siento que la poesía tapa un poco eso.

¿Cómo dialogan el lenguaje poético y el cinematográfico en tu trabajo?

Para el que quiera saber esa relación podría leer el libro «El cine de poesía contra cine de prosa» de Pasolini y Rohmer.

¿Crees que hay una mirada periférica o subalterna en el cine y la poesía que se hace desde los márgenes de Lima?

Sí, creo que hay una mirada periférica y subalterna tanto en el cine como en la poesía. Se vienen luchando en espacios independientes. Menos mal que hay cada vez más ferias, más recitales, más espacios de expresión. Todos tienen el derecho y la libertad. Todos deben tener el derecho de expresarse como se les dé la gana de expresar su punto de vista, su ideología. Ese punto de vista periférico me parece valioso. Por ejemplo, hay un espacio que se llama «Cultura Conera.» Mira, sinceramente, no me siento del todo afín con lo que piensan. Tengo varios amigos de Lima Norte que han postulado sus cortometrajes ahí. Siento que tienen una temática ya fija y un modo de ver o resignificar a Lima Norte que no comparto. Y eso está bien. Yo creo, por más que no sea afín a ellos, iría las veces necesarias a Cultura Conera y me divertiría ahí, por más que no me sienta parte. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen derecho a mostrar su forma de ver las cosas. Hago ese ejemplo que puede parecer obvio porque ahora mismo estamos en una situación bastante peculiar, donde los pensamientos se censuran. Yo no siento nada afín a Cultura Conera. No siento que esa sea parte de mi respuesta, pero los apoyaría sin dudarlo. Se están censurando libros, cortometrajes, películas y eso es un peligro para la libertad.

¿No te parece que, al prohibirlo, lo vuelven aún más atractivo para los lectores?

Sí, es cierto. Justo hace poco ha pasado con un libro. Personalmente, no simpatizo con este autor. Pero igual merecía ser publicado. Yo creo que las libertades son para todos y todas. Por más que este autor me parezca nocivo, peligroso, las libertades son vitales. Y si bien, como tú dices, la censura genera más compra, es decir, porque la gente llega de curiosa, igual es censura. Genera en el autor o en la editorial una especie de rechazo, y eso definitivamente no es bonito. Uno no siempre quiere estar desde los márgenes, uno también quiere, me imagino que por algo querían presentarse, ser la parte institucionalizada, oficial. Siento que también ahí es un problema. Igual, los libros a la larga se venden. Lo único que hace la censura es que se venda rápido. Pero yo te digo esto: los libros podían llegar a mejores manos. No quiero decir que no sea de esa manera, pero esto no se da en todos los casos. Una mayoría de personas lo están comprando por el chisme, lo cual es distinto a comprarlo por un real interés. Hay una diferencia entre comprarlo rápido y comprarlo con el tiempo, comprarlo por la censura y comprarlo sin censura. Lo buscarían más por el chisme y no llegaría a alguien que realmente esté interesado en literatura. Entonces creo que por ese lado va. Todos merecen realmente publicar. Personalmente, si de repente no hago tanto hincapié en exactamente un libro o algo, es porque yo tengo mis razones estrictamente personales, nada más. No grito al cielo por algo en especial, no es porque me esté haciendo la vista gorda, no es porque no crea en las libertades o esté de acuerdo con la censura. Es totalmente personal.

¿Qué autores, cineastas o poetas peruanos sientes que han influido en tu forma de narrar?

En el caso del cine, definitivamente la figura central es Armando Robles Godoy. Para mí él es un antes y después en el aparato cinematográfico, un cine moderno que busca expresar a través de la forma. Yo estoy obsesionado con la forma más que en el fondo. Y eso es algo que suelo mencionar. Armando Robles Godoy con películas como «La muralla verde», «Espejismo», «Imposible amor» logran, a través de una poética de la imagen, una poética de los planos, transmitir en el espectador una narrativa realmente atrapante. Combina la técnica con la teoría y eso me parece una genialidad. También podría mencionar a Juan Daniel F. Molero, director de «Videofilia: y otros síndromes virales» Y ahorita va a sacar «Punku», voy a verla sí o sí. Me parece que Videofilia es una de las películas que también animó a gran parte de mi generación a hacer cine. Él hacía un cine con una cámara T3, T5 creo, y si era 70D, igual. Fue alucinante. Abarcaba también aquella Lima no tan diseccionada, la de Arenales, la de Polvos Azules.

Por otro lado, Lombardi. Es un clásico. Uno siempre ve las películas de Lombardi y encuentra en ellas un registro clásico y necesario, de visionado obligatorio como «La ciudad y los perros», «La boca del lobo», entre otros. También mencionaré a Eduardo Quispe Alarcón. Para mí es un director que debe ser más valorado. Si es que ya no lo es. Un director de cine independiente, buenísimo, de verdad. Tiene películas grabadas con bajísimo presupuesto. Para mí, por ejemplo, su película «6» me parece una obra maestra metaficcional absoluta. También está el director de «Gen Hi8», Miguel Ángel Miyahira. Esa película es buenísima. Nora de Izcue también me fascina. Melina León, Rossana Díaz Costa, Rosa María Oliart, Mary Jiménez… Claudia Llosa, espectacular. Pero como que hay una especie de ignorancia con el aparato de la dirección de cine femenina. A mí me sorprende mucho que bastante gente no haya visto «Madeinusa». Es una película brutal, si bien tiene ciertos aspectos criticables a un nivel decolonial, por así decirlo, la película como margen provocador, como margen polémico, triunfa, de verdad, es una película absolutamente visceral, la cual recomiendo que vean. Estos son algunos directores y directoras que realmente me han movido. Podría mencionar más, pero creo que quedaría bastante corto.

En el caso de la poesía, bueno, por supuesto está Watanabe, Vallejo, Victoria Guerrero, Virginia Benavides, Eduardo Chirinos, Montalbetti, para mí estos poetas son indiscutibles. Está también Montserrat Alvarez, Enrique Verástegui, Luchito Hernández, sin duda, también estuve bastante cerca de él, Manuel Morales, Roger Santiváñez. Todos estos poetas para mí me parecen indispensables en mi librero. Carmen Ollé, por supuesto, para mí ella fue un antes y un después. Seguro se me están quedando muchos, qué pena.

¿Cómo ves el panorama actual del cine y la poesía independiente en el Perú? ¿Qué lo fortalece y qué lo limita?

Estoy preocupado por cómo el Estado está viendo el cine. Creo que todos lo estamos. Lo tratan como una pérdida de tiempo. Uno escucha a políticos hablar con tanta ignorancia, como si el cine fuera solo entretenimiento, algo que ves con tu canchita y nada más. Se olvidan de que el cine es crítico, que es un arte indispensable.

Entiendo que hay prioridades —yo vengo de una realidad donde eso se siente con claridad—, pero tampoco hay que ser mezquinos. No se puede relegar al cine a la última posición, porque la cultura siempre es esencial. Es un medio de expresión y de transformación, y siento que eso se está olvidando, no solo desde el Estado, sino también desde la sociedad. Falta empatía, falta una mirada más horizontal.

La nueva ley de cine me preocupa especialmente por el escaso apoyo al cine regional. Hacer cine requiere recursos; no se puede pedir que alguien lo financie con su propio dinero. Es un arte costoso, pero también una inversión en la identidad de un país. Pensar que el cine es insignificante es fácil cuando se habla desde el asiento K05, sin mirar todo el esfuerzo detrás.

¿Qué tan importante es la autogestión para los creadores peruanos que trabajan en estos géneros?

Yo creo que la autogestión es importante. Como te digo, en el caso de la poesía no lo viví tanto como creador. Te repito, tuve el privilegio, la suerte de que se hayan venido bien las cosas. No sé, de repente haber ganado un concursito me ayudó. Pero bueno, la cosa es que estaba ahí, esa fue la realidad. Pero en la poesía, en el caso, no como creador, sino como gestor cultural, porque un tiempo lo fui o lo intenté hacer con un espacio que tenía en la PUCP, que se llamaba «Real Recital Frenética» donde conocí a grandes poetas, grandes compañeros. Allí me di cuenta de lo importante de la labor del gestor cultural, porque esas personas (los poetas) necesitaban espacio para poder expresarse. Alguien tenía que darles ese espacio, alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que ponerse a pensar y decir tengo que crear un espacio ideal, porque no solamente basta con publicar el libro. Alguien tiene que también promocionarlo, alguien tiene que hablar del libro, alguien tiene que hablar de las personas, de lo que se está haciendo. Tu obra tiene que ser leída, merece ser leída, merece ser escuchada, porque es una expresión cultural, individual que representa también a largo plazo a los colectivos. Entonces creo que la autogestión sí es, en un nivel de gestión cultural, importantísimo. Alguien que menos mal lo está haciendo bien es Julia Castillo, estudiante de literatura en PUCP. De una manera increíble ahora ya institucionalizada a través del Centro de Estudiantes de Literatura de la PUCP. Veo cómo se esfuerzan, para las ferias, para las presentaciones de libros, como ella y varios proponen estar ahí en esos espacios para poder darle ventana y ayuda a estos autores que merecen ser escuchados y escuchadas.

En el caso de la autogestión en el cine, se trata de un proceso bastante meticuloso. En mi experiencia, cuando aún no terminaba mi primera carrera y trabajaba en un call center, lamentablemente todo lo que ganaba lo destinaba a mis cortometrajes. Ahora imagina otras realidades con aún menos recursos. Para algunas personas, ni siquiera es posible grabar un solo plano porque no tienen acceso a una cámara. Por eso creo que la autogestión es importante, sí, pero no debemos romantizarla. También deberían existir espacios donde se pueda acceder a fondos y apoyos reales. No creo que debamos idealizar el sufrimiento. ¿Cuántos grandes creadores nos estamos perdiendo? ¿Cuántas personas, que no tienen los recursos para postular a la Católica ni la habilidad matemática para postular a San Marcos, están quedando fuera? Tal vez ahí esté el futuro David Lynch, el futuro Kubrick, el futuro Vallejo, o una futura Victoria Guerrero. La educación y la creación deben ser una oportunidad para todos, no un privilegio. La realidad es mucho más compleja de lo que nos dice el sistema.

¿Qué sueñas construir desde tu obra, entre lo visual y lo poético?

Sin duda, la teoría cinematográfica me ha ayudado a situarme y a querer ser parte de este mundo. No voy a negarlo. Tengo una gran ambición poética, narrativa y cinematográfica. Realmente quiero seguir construyendo una obra sólida, una que se mantenga con el tiempo y pueda inspirar a otros. Más allá del dinero, yo de verdad me emocionaría el día en que estrene una película y un pequeño me diga: “¡Wow! Tu película me inspiró, quiero ser director.”

En el fondo, soy una persona muy sensible, y creo que eso es lo que me mueve. Siento que la trascendencia poética, cinematográfica y narrativa no pasa solo por una ambición individual, sino también por lo colectivo. Las grandes obras buscan eso: tocar a alguien más, generar algo en el otro. Yo lo pienso así: quizás dentro de veinte años, pueda llegar con una obra a una persona y realmente cambiarle algo en la vida. Sí, quizás es muy estúpido, muy disney, pero genuinamente eso me sensibiliza.

Más allá de la teoría cinematográfica o literaria que ya analizarán los críticos o yo mismo, lo sensitivo es algo que no puedo dejar de lado. También tengo el deseo de ayudar a mi familia. Mi realidad es distinta, y por eso busco equilibrar mi labor social —a través del Derecho en la PUCP— con mi labor creativa, poética y académica. Trato de encontrar un balance entre esos dos mundos. Si fuera por mí, estudiaría solo Literatura. Pero, lamentablemente, tengo una realidad que también quiero apoyar. Y si bien es cierto que desde la Literatura también se puede contribuir, por todo lo que he vivido con mi familia y por experiencias personales, he decidido también formarme en lo jurídico.

¿Qué le recomendarías a las personas que están iniciando en el cine y en la poesía?

Sinceramente, no soy nadie para aconsejar algo. Solo puedo sugerir que hagan las cosas con convicción.