En octubre recordamos la representación de lo monstruoso. La figura de la bruja, frecuentemente reinterpretada por autoras contemporáneas, se ha convertido en un vehículo para explorar las fracturas del sistema de género y las violencias que emergen de sus márgenes. En la novela Temporada de huracanes (2017) de Fernanda Melchor, la bruja no es simplemente un personaje, sino un espejo oscuro de las represiones que sostienen una comunidad rural veracruzana donde los cuerpos no normativos son destino de odio sistemático.

En este artículo comenzaré presentando a Fernanda Melchor y su travesía desde el periodismo de la nota roja hacia la literatura, para luego adentrarme en el recorrido histórico de la bruja como figura de persecución y exclusión. Entender de dónde viene la bruja nos permitirá comprender mejor lo que Melchor logra con su personaje en Temporada de huracanes: una existencia fuera del binario de género y que despierta tanto deseo como violencia. Exploraré entonces cómo esa represión y ese deseo se viven de manera diferente en los personajes masculinos, transformándose en armas de autodestrucción. Finalmente, reflexionaré sobre la muerte de la Bruja no como un cierre definitivo, sino como la paradoja característica de la bruja misma: una presencia que persiste más allá de la aniquilación.

Fernanda Melchor y su trayectoria en la literatura

Periodista graduada en la Universidad Veracruzana y con un máster en Estética y Arte por la Universidad Autónoma de Puebla, comenzó su carrera literaria desde la nota roja. Con una preocupación constante por la violencia que aquejaba su región natal, recopiló crónicas sobre la realidad sangrienta de Veracruz en su primer libro, Aquí no es Miami (2013). Después, con Temporada de huracanes, consolidó un estilo de narrativa oral que se desplegó con mayor libertad y complejidad, lo que le valió el reconocimiento como la mejor novela mexicana de 2017. La génesis del libro es reveladora. Melchor partió de una nota periodística que narraba un crimen que inicialmente se presentaba como pasional, pero que en la ficción lo transformó en un complejo análisis sobre cómo la violencia de género, la homofobia y la represión sexual tejen una red de odio que termina en asesinato.

Es, precisamente, uno de estos cuerpos excluidos y castigados la protagonista de su novela: la Bruja. En Temporada de huracanes, Melchor reaviva una genealogía de violencia que hunde sus raíces en los procesos históricos de persecución y exclusión. Su Bruja es asesinada no por hechicería, sino por su mera existencia. Su cuerpo encarna aquello que desborda las categorías normativas del género y desestabiliza la lógica de las relaciones sexuales heteronormadas. Es la materialización de lo que el orden social percibe como incontrolable y, por ello, debe ser erradicado.

El misterio que rodea a la Bruja se mantiene a lo largo de los capítulos, al igual que el trato excluyente hacia su figura. Solo a través del testimonio de Munra, un personaje masculino de la novela, se revela finalmente su identidad:

“Y hasta entonces nadie le había dicho que la tal Bruja era en realidad un hombre, un señor como de cuarenta o cuarenta y cinco años de edad en aquel entonces, vestido con ropas negras de mujer” (Melchor, 2017, p. 92).

En un análisis reciente, de Benito Mesa y Martínez Gil (2025) señalan que este pasaje ejemplifica la constante interferencia entre género y sexualidad, pues al negarle la categoría mujer se la etiqueta específicamente como hombre homosexual (p. 103). Siguiendo esta idea, es posible advertir que la Bruja continúa construyéndose como un personaje situado fuera del binarismo, cuya condición de marginalidad se reafirma incluso en su negación.

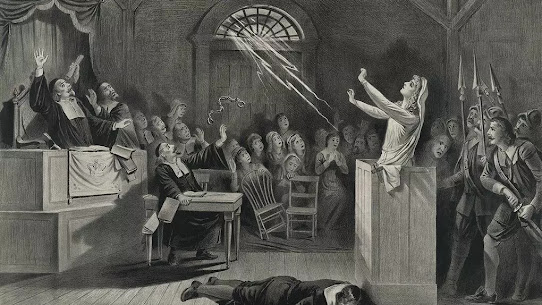

Desde esta lectura, la figura de la Bruja en Melchor puede entenderse dentro de una larga tradición de cuerpos perseguidos. Como explica Silvia Federici (2010), durante los siglos XVI y XVII la caza de brujas no solo respondía a supuestas prácticas mágicas, sino que encubría una represión más amplia hacia las disidencias sexuales y corporales. Esta incluía “la homosexualidad, el sexo entre jóvenes y viejos, el sexo entre gente de clase diferente, el coito anal, el coito por detrás… la desnudez y las danzas” (p. 267).

Homoerotismo y violencia contenida

En La Matosa, el espacio ficcional donde se desarrolla la historia, las personas están atravesadas por una moral que castiga a las mujeres que abortan, condena a las prostitutas y excluye a los homosexuales, aunque estos cuerpos abyectos convivan entre sí. En ese contexto, la Bruja de Melchor encarna la posibilidad de una existencia completamente fuera del sistema binario que ordena los cuerpos, los géneros y los deseos. Su hogar —y en especial su sótano— se erige como un espacio transgresor, donde las fantasías carnales y los placeres prohibidos encuentran refugio. La novela deja claro que los hombres del pueblo acuden a este lugar: algunos movidos por el morbo, otros por el deseo de humillar a la Bruja. Sea cual fuere el motivo, este espacio clandestino les permite experimentar deseos que la superficie heteronormativa reprime.

La novela expone una verdad incómoda y es que el deseo homoerótico no siempre libera. En contextos de represión extrema, puede transformarse en una fuente de odio hacia uno mismo y hacia el otro. Por un lado, Brando, uno de los personajes clave, experimenta pulsiones homoeróticas que se manifiestan como expresiones de desprecio y ansias de dominación hacia los demás. Por otro lado, Luismi, el amante de la Bruja, vive una contradicción aún más profunda. Si bien no reniega del todo de su deseo, lo sofoca mediante las drogas y la negación. Su represión es distinta, más silenciosa y corrosiva.

Casi al final de la novela, esta tensión alcanza su punto culminante:

“(…) el Luismi en persona, el hijo de su puta madre maricón de mierda de Luismi, ahí frente a los ojos acuosos de Brando; suyo, carajo, finalmente suyo; suyo para estrujarlo entre sus pinches brazos” (Melchor, 2017, p. 213).

La palabra “estrujar” condensa esa ambigüedad del deseo: entre la violencia y el anhelo, entre el impulso de destruir y el de poseer. El gesto de Brando no solo revela la perversión del deseo bajo la represión, sino también la imposibilidad de separar el afecto de la agresión en un entorno donde el amor no tiene lugar legítimo.

La muerte imposible de la Bruja

Sin embargo, la novela no cierra completamente. Sí, la Bruja muere, pero hay una verdad más profunda en la tradición de las brujas: las brujas no mueren. Permanecen, regresan, continúan habitando los márgenes y los sótanos de la comunidad que las condenó. La Bruja de Melchor sigue ahí, en La Matosa, en los deseos sofocados de los hombres que la visitaban, en la represión que la mató y que continúa matando a otros.

Temporada de huracanes es, en última instancia, una novela sobre cómo una comunidad entera devora sus propias contradicciones. Los hombres, oprimidos por la pobreza y por una estructura patriarcal que también los mutila, reproducen esa misma violencia contra quienes se atreven a existir fuera del sistema. La Bruja, con su cuerpo fuera del binario, abre una grieta y su asesinato es el intento desesperado de cerrarla.

Bibliografía

de Benito Mesa, I., & Martínez Gil, J. (2025). «Por algo nací con alas»: Figuraciones de la bruja trans en Temporada de huracanes (Melchor, 2017) y Brujas (Lozano, 2021). Tropelías. Revista De Teoría De La Literatura Y Literatura Comparada, 44, 95-107. https://doi.org/10.26754/ojs_tropelias/tropelias.20254411606

Federici, S. (2010). Calibán y la bruja: Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva (Trad. de T. Picazo). Traficantes de Sueños. (Obra original publicada en 2004)

Godínez Rivas, G. L. y Román Nieto, L. (2019). De torcidos y embrujos: Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Anclajes, 23(3), 59-70. https://doi.org/10.19137/anclajes-2019-2335

Melchor, F. (2017) Temporada de huracanes. México, Penguin Random House.