La poesía escrita por mujeres tiene fuerte raigambre en nuestro país. El s. XX ha entregado voces diversas que van desde Magda Portal y sus versos de vanguardia en Una esperanza i el mar (1927) hasta Montserrat Álvarez y su lírica descontenta en Zona Dark (1991). En la década de 1970 se presenta la rebeldía con la lírica erótica de María Emilia, «Soy la muchacha mala de la historia» (1973), mientras que, paralelamente en el Cusco, Ana Bertha Vizcarra presenta versos de corte social con Poemas del 1 al 20 (1970), así como también, en 1983, Vilma Macedo Pérez, por medio de Poemas de amor i vida (1983), presenta una poesía en donde el cuestionamiento de la subjetividad va de la mano con las nuevas tecnologías de la época.

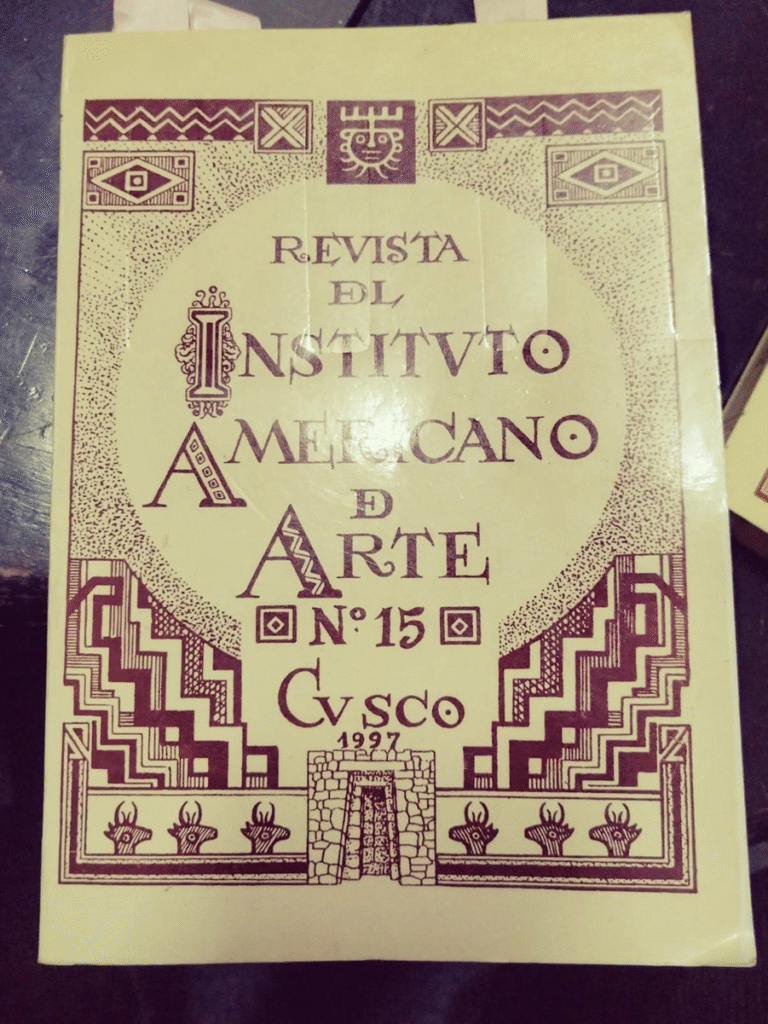

Por otro lado, la Revista del Instituto Americano del Arte es un medio informático que se caracteriza por la difusión de temas culturales, artísticos y literarios en el Cusco. Entre aquellas jóvenes voces que encuentran espacio a final del siglo XX se encuentra Frida Ibáñez quien con su poema en «En los días» (1997) enuncia una lírica de corte surrealista (cual Yolanda Westphalen) y de discrepancia con la fuerza comunicativa del lenguaje (como Alejandra Pizarnick). En este poema la segmentación textual ya se encuentra marcada por la autora (se compone de cinco partes mediante números romanos). El exordio con el que inicia el verso uno nos presenta la consonancia entre el título del poema y lo que se avizora: “El primer poema de octubre está naciendo…” (p. 254). La locutora representada da cuenta de la temporalidad que emplea para describir su interioridad.

La Revista del Instituto Americano del Arte es muy reconocida en el Cusco por su difusión cultural. Aquí el N° 15 en donde se encuentra el texto primigenio de Frida Ibáñez (Foto: Archivo personal)

En los versos siguientes, la narratio (aspecto con el que se presenta el desarrollo o exposición del punto a discutir) describe cómo es que existen escenas que perturbar a la locutora del poema dando pie a cómo sus enunciados se ven enclaustrados cual basura inoperante: “Dentro de la bolsa negra que cuelga / de la pared, escondidas están mis palabras,” (Ibáñez, 1997, p. 254). Se observa el campo figurativo de la metáfora en su modalidad de hipérbaton (desorden), pues el orden sintáctico debería ser: mis palabras están escondidas dentro de la bolsa negra que cuelga de la pared. Este efecto no resulta antiestético, sino que representa la visión de mundo en donde, la locutora representada, denuncia la perturbación de su ser alterando el convencionalismo del lenguaje.

De acuerdo con Roland Barthes, en su libro El grado cero de la escritura y nuevos ensayos críticos (1972), la idea de “grado cero” es un elemento neutro del lenguaje, es decir, el modo indicativo. Su uso remarca una escritura periodística, informativa y amodal (un ejemplo sería “las plantas son seres vivos” en donde el verbo “son” describe la realidad del ser). Esto significa que el empleo de dicho modo verbal debería clarificar las ideas y el alocutario no representado (personaje dentro del poema que recepciona el mensaje) podría comprender lo que quiere el sujeto femenino del discurso, sin embargo, ella declara que su voz, más que ser silenciada, es inservible, por ello está en una bolsa negra de basura.

Esto se declara mejor en la sección II del poema en donde la locutora personaje declara cómo es que, pese a haber descrito que sus palabras fueron emitidas, no están cumpliendo su rol comunicativo, por el contrario, son inútiles ante el efecto que se espera producir: que el alocutario presente atención. Así lo enuncia Ibáñez (1997) “A veces las letras no alcanzan / para desahogarme … / Sigo siendo un punto en tu hoja /¿No oyes mis gritos?” (p. 254). Como se observa, el lenguaje ha sido desnaturalizado, esto quiere decir que no está cumpliendo el rol por el cual fue concebido y es hacer que el receptor comprenda lo dicho o, siquiera, esboza una inclinación por saber que se quiere comunicar.

Actualmente, Frida Ibáñez es conocida por su labor como comunicadora y promotora cultural en el Cusco. En la imagen se observa a ella en el margen izquierdo tras una presentación musical (foto: archivo personal de Frida Ibáñez)

En la sección V, la peroratio del poema (entendido como el cierre de un producto versal), la locutora del poema declara cómo es que, pese a todos los cambios del alocutario y los retruécanos en su personalidad, el mes de agosto aún no concluye, así que, quizá, exista alguna posibilidad de cambio en la potencia de las palabras: “Hoy por fin termino/ este bloque de letras / no las veo tan pesadas” (Ibáñez, 1997, p. 255). La escritura parece indicar un grado de esperanza en la fuerza de las palabras, no obstante, se percibe un nivel de desprecio y desencanto hacia el carácter comunicativo de las expresiones. Se dice que es “un bloque de letras” como si fueran unidades de un conjunto mayor que suele estar inconexo con el significado que le otorga el emisor del mensaje.

Es así que, los versos iniciales de Frida Ibañez disponen de una tendencia surrealista necesaria para explicar la inefectividad que pueden tener las palabras. De acuerdo con el tipo de grado cero que expresan los verbos estos deberían ser capaces de producir un efecto en el sujeto a quien se dirige, sin embargo, las palabras traicionan a la locutora del poema. Pese a usar los modos indicativos del verbo, que deberían ser informativos y expositivos, su receptor no es capaz de comprender las palabras. No es que no las escucha, pues declara gritar, sino que lo que se quiere decir no tiene el grado de significación para acercar al otro. En ese sentido, los versos expresan como es que las palabras no disponen de toda la carga significativa que se espera transmitir, lo que da cuenta de la inoperancia de la comunicación.

Bibliografía

- Barthes, R. (2011). El grado cero de la escritura y nuevos ensayos críticos (Trad. N. Rosa & P. Willson, 2a. ed.). Siglo XXI, editores S.A. (Trabajo original publicado en 1972).

- Coseriu, E. (1962). Teoría del lenguaje y lingüística general. Editorial Gredos.

- González, S. (2015). Lenguaje y comunicación. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 4(179), 139-152. DOI: http://dx.doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2000.179.48892

- Ibáñez, F. (1997). En los días. Revista del Instituto Americano del Arte, (15), 254-255.

- Pérez, R. (2020). El lenguaje grado cero en la formulación del conocimiento en la ciencia del derecho. Hechos y Derechos, 1(59). https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/15109/16083

- Revista Ñ. (2013). Ideas ¿Existe el grado cero de la escritura?. Clarín. https://www.clarin.com/rn/ideas/Existe-grado-cero-escritura_0_HJGNpPNiP7x.html

- Romera, A. (2010). Las partes de un discurso. Libro de notas.com. Recuperado de http://retorica.librodenotas.com/Las-partes-del-discurso/las-partes-del-discurso

- Sapir, E. (1954). El lenguaje. Introducción al habla. Fondo de Cultura Económica.