Estás tan lejos

que a veces pienso

que ni existo

PAULO LEMINSKI

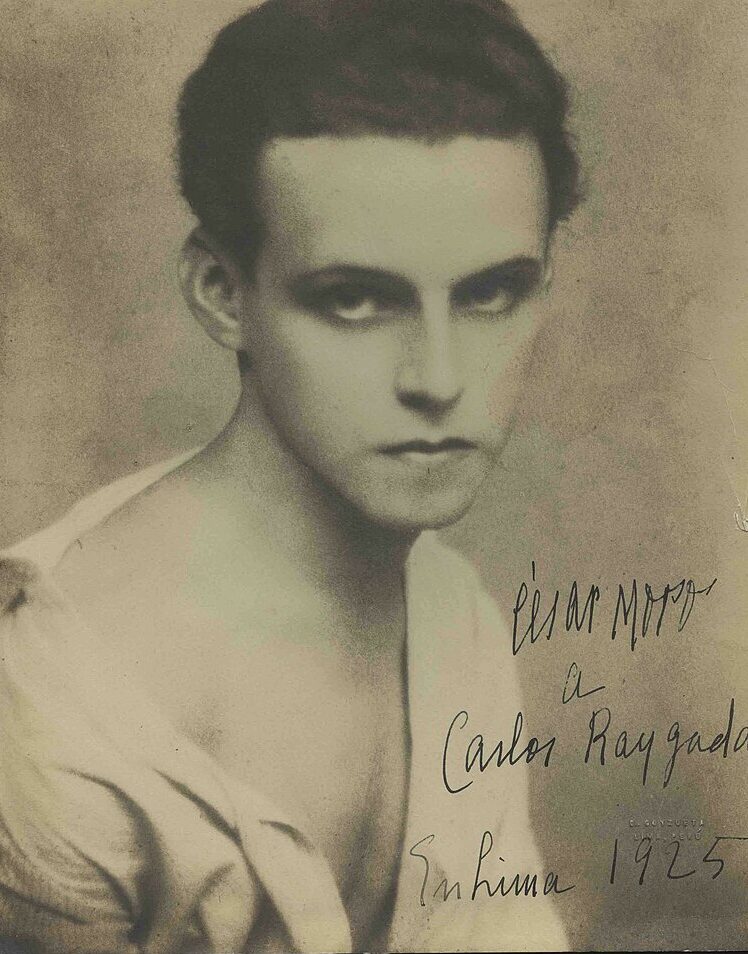

Entre toda la prosa de César Moro (reseñas, ensayos y artículos) quizás no alcanza un nivel más poético que en las seis cartas que le escribió a su amado/amante Antonio. Me atrevería incluso a decir que su poesía, tanto en francés como en español, llega a recibir sombra a veces por la belleza erótica, tanática y metafísica que emanan estas breves cartas. Y es que, probablemente, esta potencia sensual, el deseo tan lunático por el cuerpo ajeno y el goce del propio, acabe por desbordarse hasta convertirse en una irrefrenable pulsión de muerte. Los opuestos conviven dentro de estos textos como si se trataran de híbridos creados tras la resaca de locura de un dios indiferente. Y no hay lugar para otra divinidad en ellos más que para Antonio.

La mirada religiosa del ser amado es ya un lugar común en la literatura. El siglo de oro español tendía a interpretar al amor, la capacidad de amar, como un don divino, pero siempre con el respeto a la religión. Con las autoridades siendo menos estrictas, la poesía se permitió la blasfemia de dotar de poderes sobrenaturales a los seres amados y convertirlos no solo en pequeños dioses, sino en amos y creadores de la realidad. Antonio, por supuesto, es ese tipo de objeto poético, pero, en vez de poseer la sublime benevolencia del ser excelso, parece tener como rasgo una especie de maldad latente que se manifiesta como silencio.

César Moro le atribuye a Antonio toda la creación, pues gracias al amor por él es que puede apreciar lo que le rodea. Antonio es visión y, etimológicamente hablando, la creación del mundo. Antonio da vida, pero hasta aquí llega su bondad. La vida que Antonio le ha concedido a Moro y las criaturas que pueblan esta tierra pronto se ve corrompida (“Ya que en tu poder está volver sombrío el día y hacer clara la noche y el desencadenar lluvias tempestuosas y hacer gemir los elementos”) por su ausencia, por la indiferencia de este dios caprichoso.

Si entendemos al demiurgo desde la perspectiva platónica, se trata de un “ordenador” del universo, moldeador formas y visionario del orden entre el caos. Son características atribuidas a Antonio. Sin embargo, me interesa pensar más en el demiurgo del gnosticismo, Yaldabaoth. Me interesa más Antonio como un ser que no solo posee la capacidad de darle forma a las cosas, sino que en él reside una maldad desmedida. En su caso es el desprecio que siente por su creación. Su violencia es el silencio, la ausencia y el mundo sin él se va secando de a pocos hasta perecer por competo. El pasaje más esclarecedor de esta idea probablemente sea, desde ya en la primera carta, cuando Moro dice:

Te quiero, comprende solamente esta cosa sencilla y terrible: querer y querer cada día más y con más fuerza y hacer que el Universo dependa de tu voluntad o de tu capricho.

Quiero hacer una incisión en esta diferencia última. La voluntad vendría a ser parte de ese dios benevolente, creador y dispuesto. Por su parte, el capricho sería parte del demiurgo malintencionado que maltrata y juega con todo aquello a lo que ha dado forma. En Antonio residen entonces dos dioses y Moro le concede la oportunidad de elegir cuál va a ser. Para desgracia del poeta, eligió ser el caprichoso Dios loco.

“Enteramente a la merced de tu presencia ardientemente deseada o de tu ausencia desesperadamente vivida, cuando estoy frente a ti estoy bajo tu imperio absoluto”, es una de las declaraciones con las que abre la primera carta de Moro para su amado. Esta carta es particularmente melancólica. No está llena de la ferviente pasión carnal que tanto caracteriza a la escritura de Moro, sino que habla con Antonio mediante un velo de tristeza que intenta disimular y de a ratos suelta un poco de dicha desesperación y frustración tanto sexual como amorosa.

La figura de Antonio está envuelta por la inmensidad (“Qué delirio de grandeza puede igualarte”). No solamente mediante elementos religiosos o sublimemente divinos, sino que algunas expresiones y alegorías son exageradas o magnificadas para resaltar la presencia de Antonio en ellas. Como, por ejemplo, “Las alas del mundo empiezan a dormir, y solo tus ojos iluminan el silencio, el gran silencio que reina a tu llegada”. Para él solo da a la talla el mundo entero y las palabras mayúsculas Aquello que más que un sustantivo común viene a ser una entidad (“Te puedo dar todos los nombres: cielo, vida, alfabeto, aire que respiro”) es sinónimo de las siete letras que conforman Antonio.

Como la pasión sexual por Antonio es tan ardorosa, se declara con la misma magnificencia desmesurada en este pasaje tan explícito:

Tu historia es la historia del hombre. El gran drama en que mi existencia es el zarzal ardiendo, el objeto de tu venganza cósmica, de tu rencor de acero. Todo sexo y todo fuego, así eres. Todo huelo y todo sombra, así eres. Hermoso demonio de la noche, tigre implacable de testículos de estrella, gran tigre negro de semen inagotable de nubes inundando el mundo.

Progresivamente el deseo pasa a ser el demiurgo porque Antonio se convierte en el deseo mismo. Pensar en Antonio instintivamente despierta una pulsión sexual. Esto va más acorde con la amorfa idea divina: su amante tiene una silueta, es palpable, físico; convertirlo en incorpóreo, en una entidad, marca mejor esa distancia que el autor siente infinita aunque Antonio parezca omnipresente. Esta convivencia en dos planos diferentes deja a Moro en la deriva y solo puede sostenerse en la fe de que su amado vaya a contestar una de las desesperadas cartas. Finalmente, no quisiera cerrar esta nota sin antes citar uno de los pasajes más, a mi parecer, icónicos y provocativos de todas las cartas, tan sensual como megalómano:

Gran vendaval, dispérsame en la lluvia y en la ausencia celeste, dispérsame en el huracán de celajes que arremolina tu paso de centella por la avenida de los dioses donde termina la Vía Láctea que nace de tu pene.