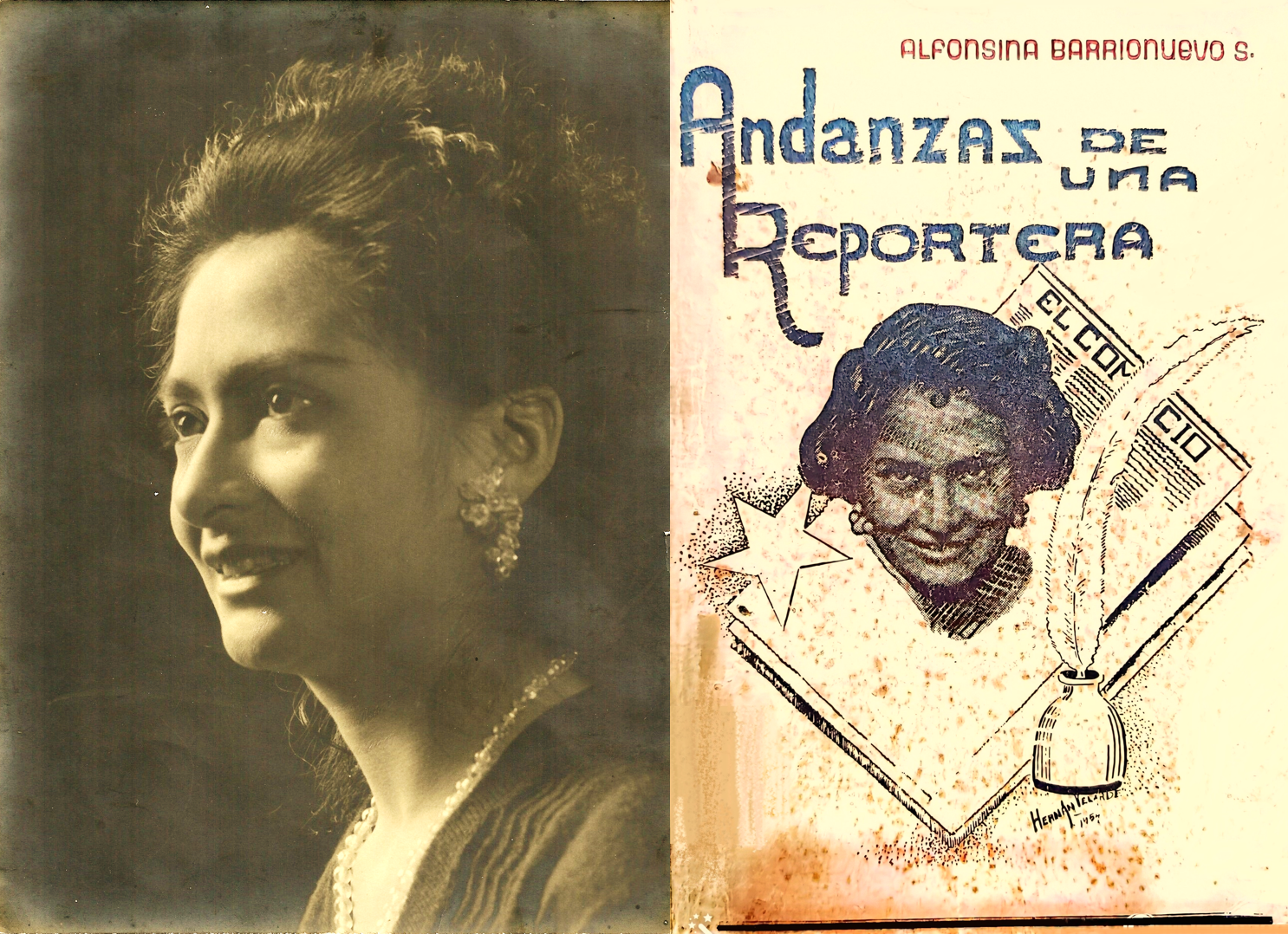

La iniciadora de la prosa periodística en el Perú es la polifacética Angela Ramos (1896 – 1988), quien provista de un estilo propio logró dialogar con las intelectuales, políticos y artistas de su época. En el caso cusqueño, el tiempo ha constituido a los pensadores como figuras trascendentales e impolutas. Se ha diseñado una imago en el que el personaje prima antes que la persona. Una forma de derruir dicho elemento y visibilizar a los creadores en su faceta más intimista (con sus dudas, preocupaciones, anhelos y críticas) fue a través de las entrevistas. Una jovencísima, Alfonsina Barrionuevo Sánchez, escribe Andanzas de una reportera (1955) compendiando unos veintidós escritos, entre reportajes y crónicas, sobre los diversos espacios y eruditos del Cusco de medidos del siglo pasado.

De las diversas entrevistas que se pueden observar, se destaca las que buscan acercar al público cusqueño con sus artistas y pensadores. Sin embargo, el estilo presentado por Barrionuevo no es un intercambio exclusivo de preguntas y respuestas, sino que, al ser un escritor quien habla de su poética, existe un contrato autobiográfico que lo vulnerabiliza frente a sus los lectores (Hernández, 2012). Si bien la prosa periodística busca la verdad a partir de la fuente primaria, en este caso el entrevistado, cuando el creador expresa su concepción sobre su arte o sobre sí mismo está brindando una información de forma asistémica, puesto que, al carecer de la facultad de estructuración de sus ideas en un canal físico, debe ser espontáneo lo que crea imaginarios de cómo es la persona. De este modo, la entrevista es, paradójicamente, una forma de comunicación confidencial (Villacis, 1997), con lo que el entrevistado va perdiendo su carácter de personaje imaginado para ser convertido en otro personaje ficcionalizado.

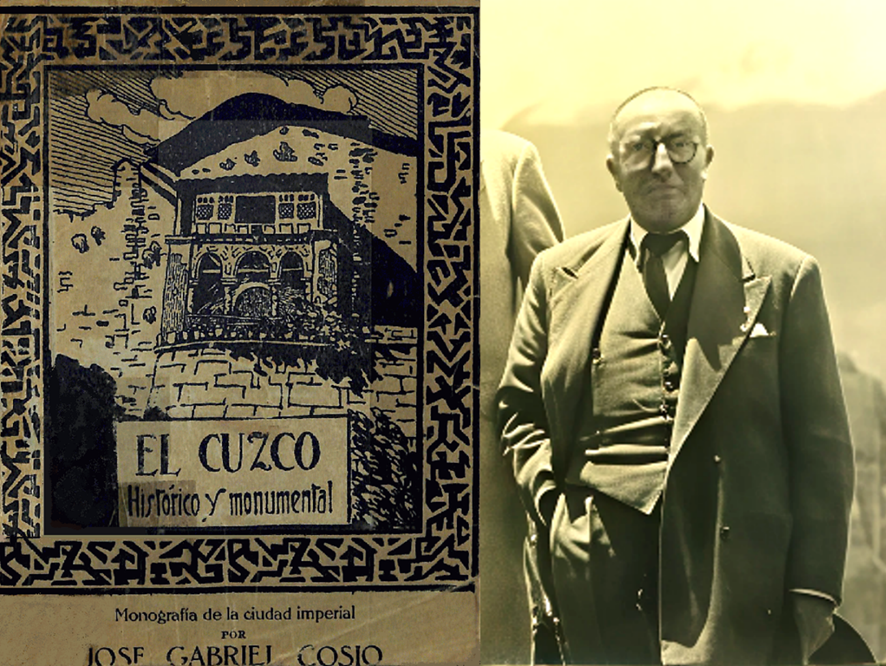

Esto se observa en el primer texto titulado «Maese reparo. Una pluma y un cerebro». En este punto, la narradora diseña todo un entramado enigmático en donde no es posible determinar con quién se dialogará. Se desarrolla toda una narración biográfica de un personaje que ha transitado por distintos lugares, instituciones, acciones bohemias y hechos políticos para, finalmente, poder enunciar quien es dicha figura: José Gabriel Cosio. La manera detectivesca con la que fue redactada la vida de Cosio, permite entrever cómo el ilustre personaje vivió su cercanía con la figura indiana, pero, también, da cuenta de sus múltiples travesías de joven. La entrevistadora interpela a Cosio con una duda.

– ¿Cree Ud. -le interrogamos- que el quechua subsistirá por mucho tiempo?

-Me parece que no. El castellano se impone. El quechua existirá sólo mientras haya indígenas. (…). Su escritura, nada más, es todo un problema. Ni el mismo hijo del Ande podrían descifrarlo. Lo que se ha hecho está bien para los gabinetes, pero, no para la realidad. Esos signos extraños no hacen más que complicar su lectura… (pp.23-24)

Este aspecto desplaza la figura de Cosio como personaje, exclusivamente, de óptica indigenista. Entiende que, si el quechua no es practicado por la comunidad cusqueña, gradualmente, está destinado a desaparecer. Es a la vez crítico y pesimista del valor de la perennidad de la lengua andina. Fiel a su perspectiva del castellano, cuestiona la efectividad que dispone la transcripción oral del quechua al formato escritural. Por sus estudios, sabe que no es posible la relación entre la fonética y la gramática como sí lo es en el español. Este quehacer de transcribir lo dicho, para luego ser leído, no está colaborando en la transmisión de la información andina. El Cosio diseñado en el texto es tan lúcido que puede cuestionar su materia de estudio, en tanto lo útil que le es a las lenguas autóctonas, cuando se les impone un formato que no es el suyo.

(José Gabriel Cosio fue un catedrático especialista en la gramática castellana. Su trabajo como divulgador cusqueñista se observa en el libro El cusco histórico y monumental (1924). Foto: Blog PERU CONNECTION)

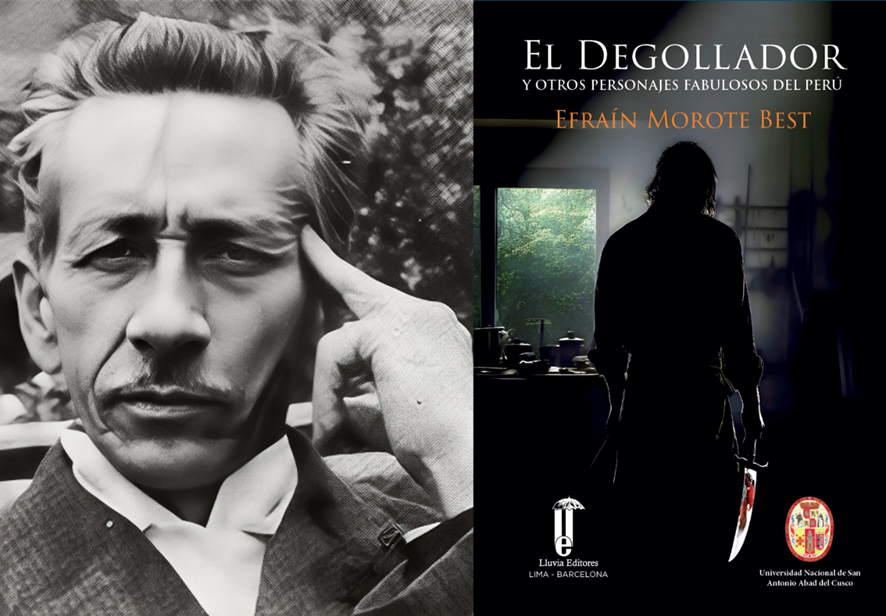

En una segunda entrevista denominada «Efraín Morote Best. Un folklorista peruano» la autora brinda una relación de interés distinto con su entrevistado. Se describe el quehacer de Morote Best cual pionero en las ciencias sociales vinculadas con el folklore. Es presentado como un hombre amable que está presto a la conversa. Demuestra su manejo en el tema al declarar la trascendencia de la nueva ciencia que este divulgando. Para ello, alude a dos pequeñas historias: una que versa sobre sacrificios para permitir la fluidez del agua y otra que emplea una fábula con fines moralizantes. El personaje es descrito como se le conoce en los círculos académicos, mas este declara parte de su interioridad.

Trabajar es mi lema – expresa fumando con vigor un cigarrillo- Trabajar siempre. Pero también forjar continuadores. Una juventud disciplinada. Estimular las aptitudes del alumno. Despertar sus aficiones. Quién sabe si las nuevas generaciones sean mejores… ser individualista es lo mismo que casarse y no tener hijos … terminar inútilmente. (p. 29)

El intelectual se describe a sí mismo como una persona diligente y constante. Se asume de él como un personaje que está focalizado siempre en su quehacer y no existen componentes que lo distraigan. No obstante, ello no significa que no tenga preocupaciones. Tiene el deseo de que existan otros como él que puedan continuar con su obra. Sabe que él es el iniciador de una nueva materia y requiere la existencia de discípulos. No es solo él hombre que se adentra en los grupos étnicos regionales que está buscando divulgar los saberes ancestrales, es, también, consciente de su finitud, por lo que requiere, con urgencia, un equipo comprometido con el trabajo de comprensión antropológica.

(Efrain Morte Best fue de los iniciadores de la enseñanza del folklore en el Cusco. Uno de sus textos que revisita el imaginario de seres míticos en los Andes es El degollador (2023). Foto: Blog TacnaComunitaria)

Así, los textos de Alfonsina Barrionuevo disponen de una manera distinta de poder comprender a las figuras más conocidas de la intelectualidad cusqueña. Descentra a los personajes para (re)diseñarlos con aspectos más humanos. Yo no son las figuras epitomes, inalcanzables, eruditas e incompresibles. Se los presenta con aspiraciones, críticos de sí mismos y con esperanzas de que cuanto han obrado sirva para reconstruir el modo en el que Cusco es comprendido. De esta manera, las Andanzas de una reportera (1955) dispone de la entrevista como un género literario al permitir al lector cambiar la imago que dispone por una accesible con sus pensadores.

Bibliografía

- Barrionuevo, A. (1955). Andanzas de una reportera. Editorial Futuro.

- Díaz, L., Torruco, U., Martínez, M., & Varela, M. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. Investigación en Educación Médica, 2 (7), 162-167. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349733228009

- Hernández, A. (2012). La entrevista como género literario en la obra de Ricardo Piglia. Actas del IV Congreso Internacional de Letras. Transformaciones culturales. Debates de la teoría, la crítica y la lingüística en el Bicentenario, 1777-1780. http://eventosacademicos.filo.uba.ar/index.php/CIL/IV-2010/paper/viewFile/2884/1302

- Mingo, B. (1 de junio del 2025). La entrevista como género literario. Letras Libres. https://letraslibres.com/revista/la-entrevista-como-genero-literario/01/06/2025/

- Porras, M. del C. (2009). La entrevista literaria: Una poética dialogada. Crítica y ficción de Ricardo Piglia. Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social «Disertaciones», 2 (2), 161-176. http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones/

- Villacís, Rodrigo. 1997. La entrevista como género literario. Chasqui, 58, 63-65. http://hdl.handle.net/10469/12885